Depuis 2015, d’après l’Observatoire du marché des communications électroniques, la consommation moyenne de données mobile par utilisateur en France métropolitaine a progressé de 530 Mo à 17 Go, soit une multiplication par 32.

Pour éviter des effets de saturation, qui nuisent à l’expérience utilisateur, les opérateurs doivent régulièrement adapter lacapacité des réseaux mobiles, en équipant leurs infrastructures avec de nouvelles bandes de fréquences et en déployant de nouveaux sites radio (antennes, pylônes...).

Afin d’anticiper au mieux ces besoins, dans une perspective de bonne gestion du spectre de fréquences dont elle est affectataire, et disposer de points de repère sur les investissements que le secteur pourrait être amené à réaliser, l’Arcep a commandé au cabinet Analysys Mason une étude sur l’évolution des usages sur les réseaux de télécommunications sans fil et le dimensionnement des réseaux sans fil. Elle en a publié les résultats le 29 septembre 2025, ainsi que l’avis du comité consultatif chargé d’apporter une analyse critique sur les résultats de cette étude.

Bien gérer l’affectation des fréquences disponibles les prochaines années : risques de congestion et bénéfices potentiels de l’usage de la bande 6 GHz

Dans le cadre de ses missions en matière de gestion des ressources radioélectriques, l’Arcep estime nécessaire d’anticiper les scénarios d’évolution des usages qui pourraient avoir des conséquences sur les besoins en dimensionnement des réseaux sans fil, notamment en ce qui concerne la mobilisation de nouvelles bandes de fréquences et le besoin en déploiement de nouveaux sites radio (antennes, pylônes etc.).

D’ici 2035, plusieurs bandes de fréquences harmonisées pour le déploiement des réseaux mobiles en France métropolitaine sont disponibles ou susceptibles d’être disponibles, notamment :

- la bande 1,4 GHz (1427 – 1517 MHz)

- le bas de la bande 3,5 GHz (3410 – 3490 MHz)

- la bande 6 GHz (6425 – 7125 MHz)

- la bande 26 GHz

Avec cette étude, l’Arcep a souhaité disposer d’un éclairage sur deux points essentiels :

- les risques de congestion des réseaux sans fil en fonction des différents scénarii d’évolution des usages sur ces réseaux ;

- les bénéfices potentiels de l’usage du haut de la bande 6 GHz (c’est-à-dire la plage 6425 MHz – 7125 MHz), qu’elle soit exploitée par des réseaux Wi-Fi ou des réseaux cellulaires.

Les principaux enseignements en fonction des 4 scenarios d’évolution des usages envisagés

Avec cette note, l’Autorité partage :

- Une description de l’approche méthodologique suivie par le cabinet pour évaluer les projections de la demande et les différents scénarii de déploiement de réseaux sans fil ;

- Les principaux résultats de l’étude en termes de nombre de sites mobiles incrémentaux nécessaires pour satisfaire la demande en fonction des hypothèses de déploiement de réseaux, et une estimation de l’impact carbone associé.

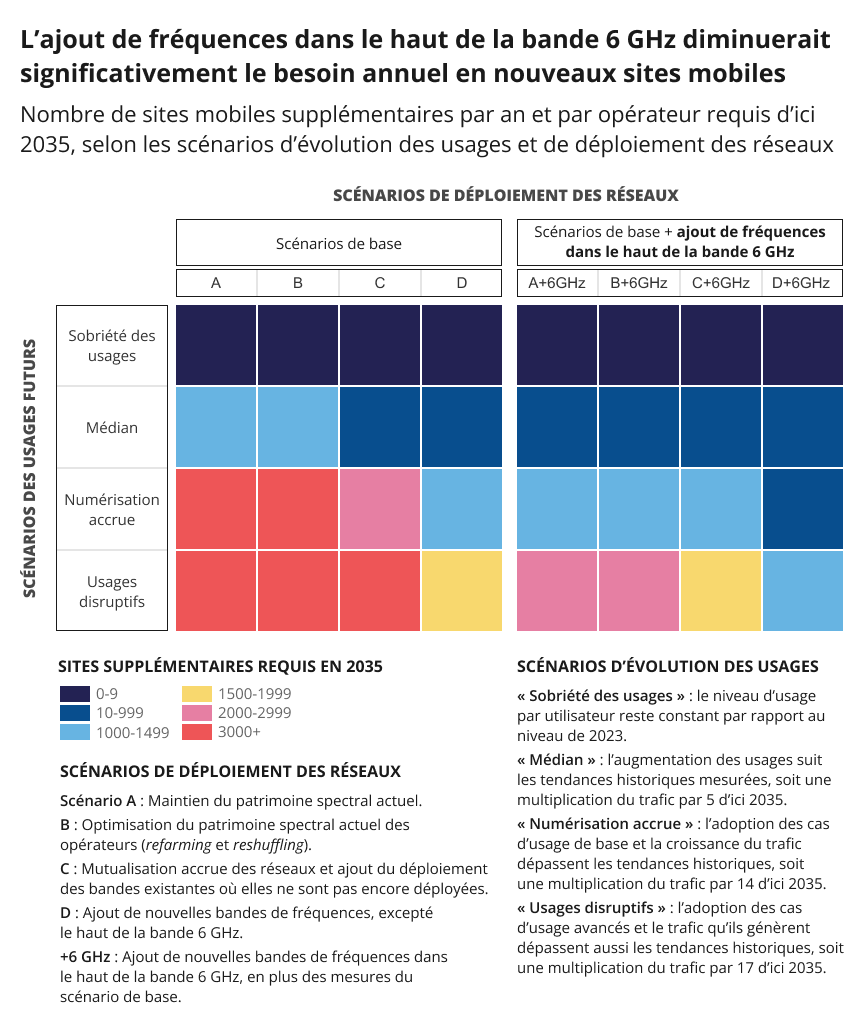

Dans le scénario de « sobriété des usages » - le trafic sur les réseaux reste stable sur les 10 prochaines années - le nombre de sites supplémentaires requis est très faible, voire nul, quel que soit le scénario de déploiement des réseaux.

Pour les trois autres scénarios d’évolution de la demande, le nombre de sites mobiles supplémentaires nécessaires par opérateur et par an d’ici 2035 varie sensiblement, notamment en fonction des scénarios de déploiement des réseaux retenus. Au-delà du scenario « médian », en particulier, dans le cas des scénarios « numérisation accrue » - le trafic serait environ 14 fois plus important dans 10 ans - ou « usages disruptifs » - le trafic serait 17 fois plus important -, la mobilisation du haut de la bande 6 GHz permettrait de réduire significativement les sites supplémentaires à déployer, son impact s’ajoutant le cas échéant à celui d’autres investissements, tels que un refarming des bandes existantes et une mutualisation accrue des réseaux.

Concernant l’impact carbone, les résultats indiquent en général que la mobilisation du haut de la bande 6 GHz permet une réduction de l’impact carbone dans chaque scénario d’évolution des réseaux, en particulier pour les scénarios d’évolution les plus intensives de la demande (ex. « numérisation accrue », « usages disruptifs ») ; ces résultats montrent également que les terminaux représentent la majorité des émissions carbone (plus de 85 % dans tous les scénarios modélisés, confirmant ainsi l’étude Ademe- Arcep.

Une analyse critique de cette étude par le comité consultatif d’experts sollicité par l’Arcep

L’Arcep publie une note synthétique des analyses menées par le cabinet Analysys Mason.

En effet, afin de disposer d’une analyse critique des résultats de cette étude, l’Arcep a souhaité être appuyée, tout au long de la conduite de l’étude, par les conseils d’un comité consultatif de relecture composé de 4 experts académiques :

- Clément Marquet, Chargé de recherche au Centre de Sociologie de l’Innovation, Mines Paris – PSL.

- James F. Kurose, Professeur à l’Université de Massachusetts (E.U) et chercheur invité à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI – Sorbonne).

- Jean-Samuel Beuscart, Professeur à Sciences Po Medialab.

- Marios Kountouris. Professeur à EURECOM.

L’Autorité rend également public l’avis collégial de ce Comité sur l’étude et ses enseignements.

Points d’attention et limites

Les conclusions de l’étude ne préjugent pas des orientations et décisions de l’Autorité en matière de gestion de spectre radio électrique. L’objectif en rendant public ce document est de contribuer dans le cadre d’une logique exploratoire et prospective – à date et avec des hypothèses bien définies – à une meilleure compréhension de l’impact des évolutions des usages sans fil sur les réseaux radio et la place dévolue à l’utilisation du spectre dans ce contexte.

Bien que les enseignements de l’étude permettent de dégager des tendances sur les besoins en capacité supplémentaire et d’apprécier le risque de congestion sur les réseaux en fonction de différents scénarios d’évolution de la demande, l’analyse comprend un certain nombre de limites et d’incertitudes, dont certaines, dans la mesure du possible, ont été traitées via des analyses de sensibilité (en variant par exemples les paramètres de la matrice de passage, les facteurs d’impact carbone, la disponibilité ou non de certaines bandes pour les réseaux mobiles, etc.)

Parmi ces limites figurent notamment des aspects liés à la modélisation des réseaux Wi-Fi, l’incertitude inhérente à la projection des usages sur les réseaux sans fil à l’horizon de l’analyse, des incertitudes sur la modélisation de l’impact carbone restreint aux terminaux et aux réseaux – basée sur une approche par cycle de vie non conséquentielle.