L’Arcep publie la 4e édition de son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable »

Celle-ci présente les données collectées auprès des acteurs du numérique afin de rendre compte chaque année de l’évolution de leur impact environnemental en France.

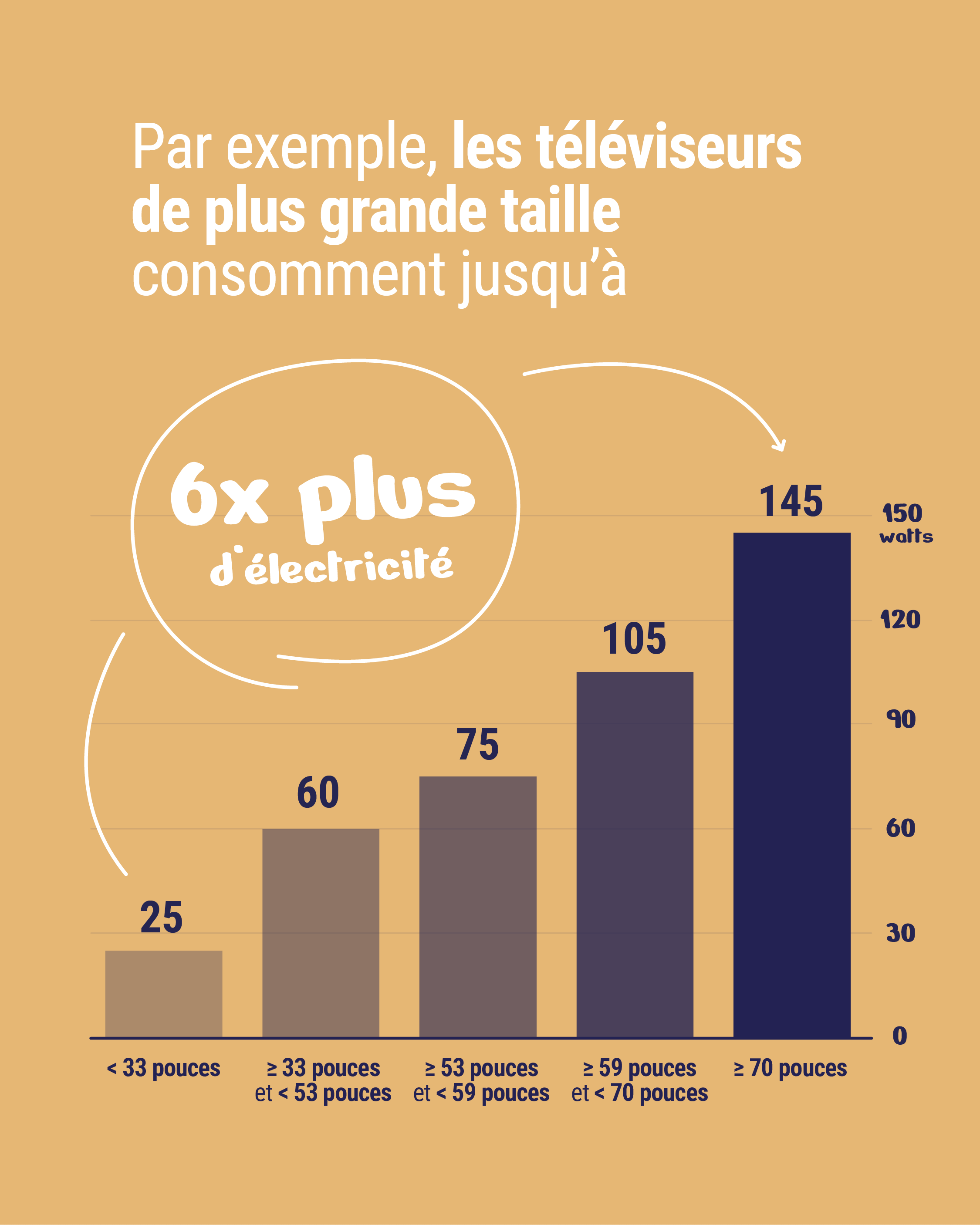

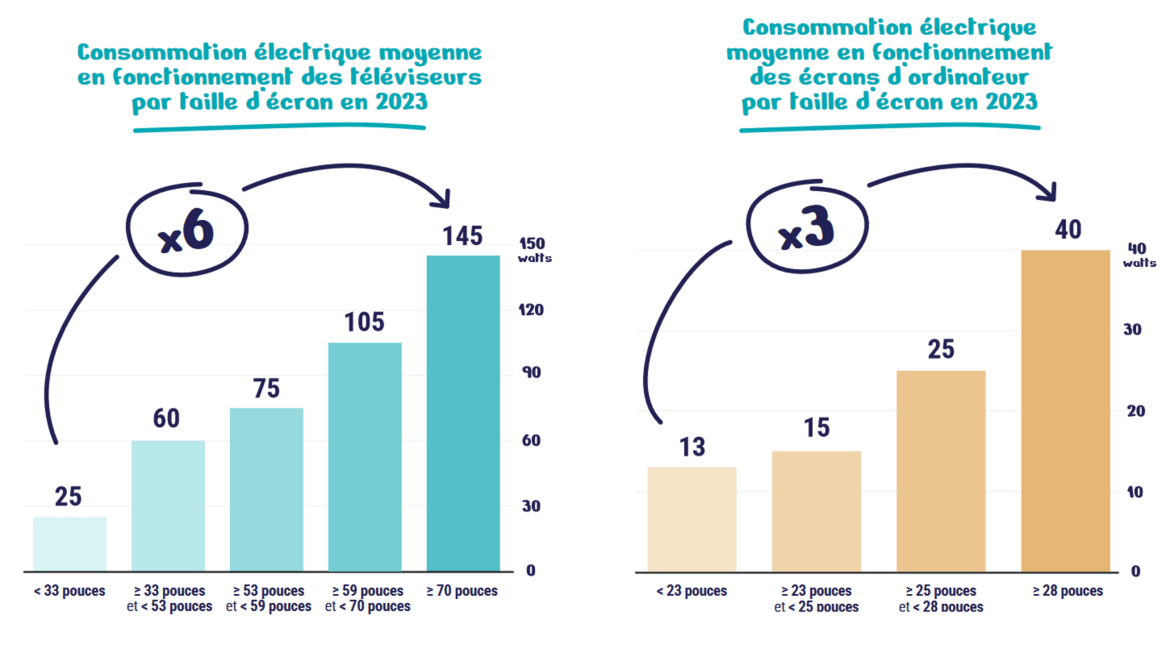

L’Arcep poursuit l’enrichissement progressif de son enquête avec, pour cette 4e édition, l’intégration d’une nouvelle catégorie d’acteurs - les équipementiers de réseaux mobiles - et de nouveaux indicateurs pour les fabricants de terminaux et les opérateurs de centres de données. L’ajout d’indicateurs sur la consommation électrique moyenne de certains terminaux permet par exemple de mesurer l’impact de la taille des écrans sur leur empreinte environnementale en phase d’utilisation.

Les données sur les activités des opérateurs de centres de données documentent l’impact croissant de ces acteurs sur l’empreinte environnementale du numérique, dans un contexte de développement des services d’IA générative qu’ils hébergent. Tous ces éléments permettent de mieux identifier les leviers potentiels de réduction des impacts environnementaux du numérique.

Une démarche pionnière, saluée par la banque mondiale et l’union internationale des télécoms (UIT)

Les deux institutions internationales ont consacré en 2025 un rapport conjoint, intitulé « Mesurer l’impact environnemental du numérique – étude du cas Arcep » (en anglais) à l’enquête annuelle de l’Arcep, « premier et unique régulateur sectoriel à publier régulièrement des indicateurs sur les données collectées auprès des acteurs du numérique pour évaluer et suivre dans le temps leur impact environnemental ».

La méthodologie derrière l’enquête

Les clés pour comprendre la méthodologie de cette enquête

Pour réaliser un bilan carbone complet tel que le préconise le standard international GHG Protocol (protocole utilisée dans cette enquête), trois natures d’émissions sont étudiées :

• Scope 1 : prend en compte les émissions directes, générées directement par l’entreprise pour sa propre activité (par exemple, la consommation de carburant de ses véhicules ou de gaz pour le chauffage de ses locaux, de fioul, etc.) ;

• Scope 2 : prend en compte les émissions indirectes associées principalement à la consommation d’électricité ;

• Scope 3 : prend en compte les émissions indirectes issues des sources n’appartenant pas ou non contrôlées par l’entreprise, telles que les émissions associées aux biens et services achetés pour son activité ou l’utilisation qui est faite de ses biens et services vendus.

Dans cette enquête, seules les émissions des scopes 1 et 2 sont mesurées.

Partie 1 : Impacts environnementaux des opérateurs de centres de données

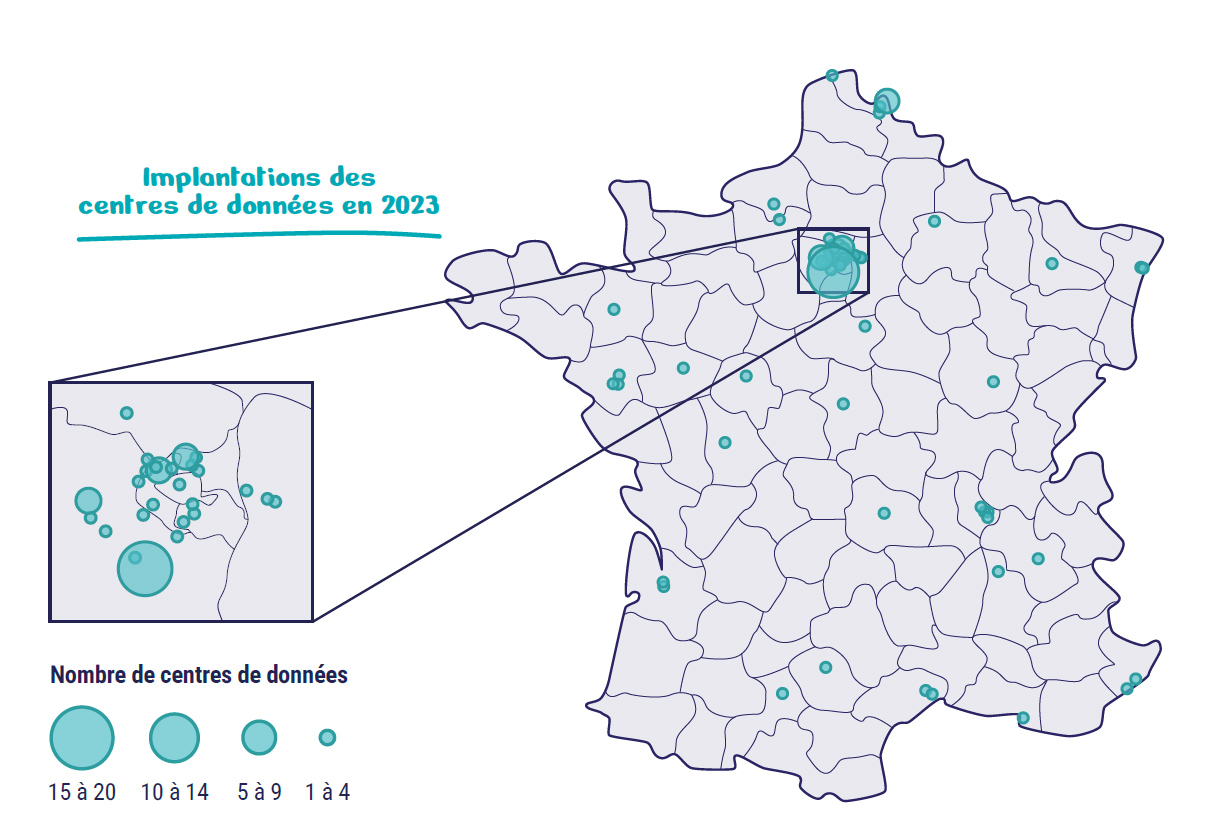

Pour la deuxième année consécutive, l’Arcep restitue les résultats issus de la collecte de données qu’elle réalise auprès des opérateurs de centres de données dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes, soit 21 opérateurs de centres de données. Ces opérateurs exploitent près de 150 centres de données en France et représentent environ la moitié des opérateurs de colocation, selon l’étude ADEME-Arcep. L’étude des impacts de ces acteurs est essentielle dans le contexte d’une croissance des usages numériques qu’ils hébergent.

Par exemple, d’après le Baromètre du numérique 2025, plus d’un tiers des 12 ans et plus utilisent déjà régulièrement des solutions d’IA générative en France et 77% des 18-24 ans.

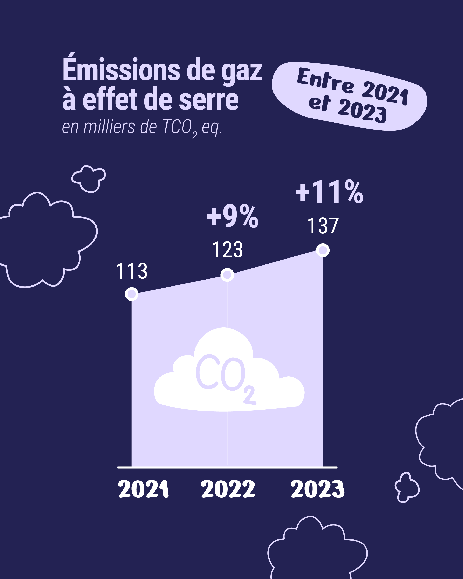

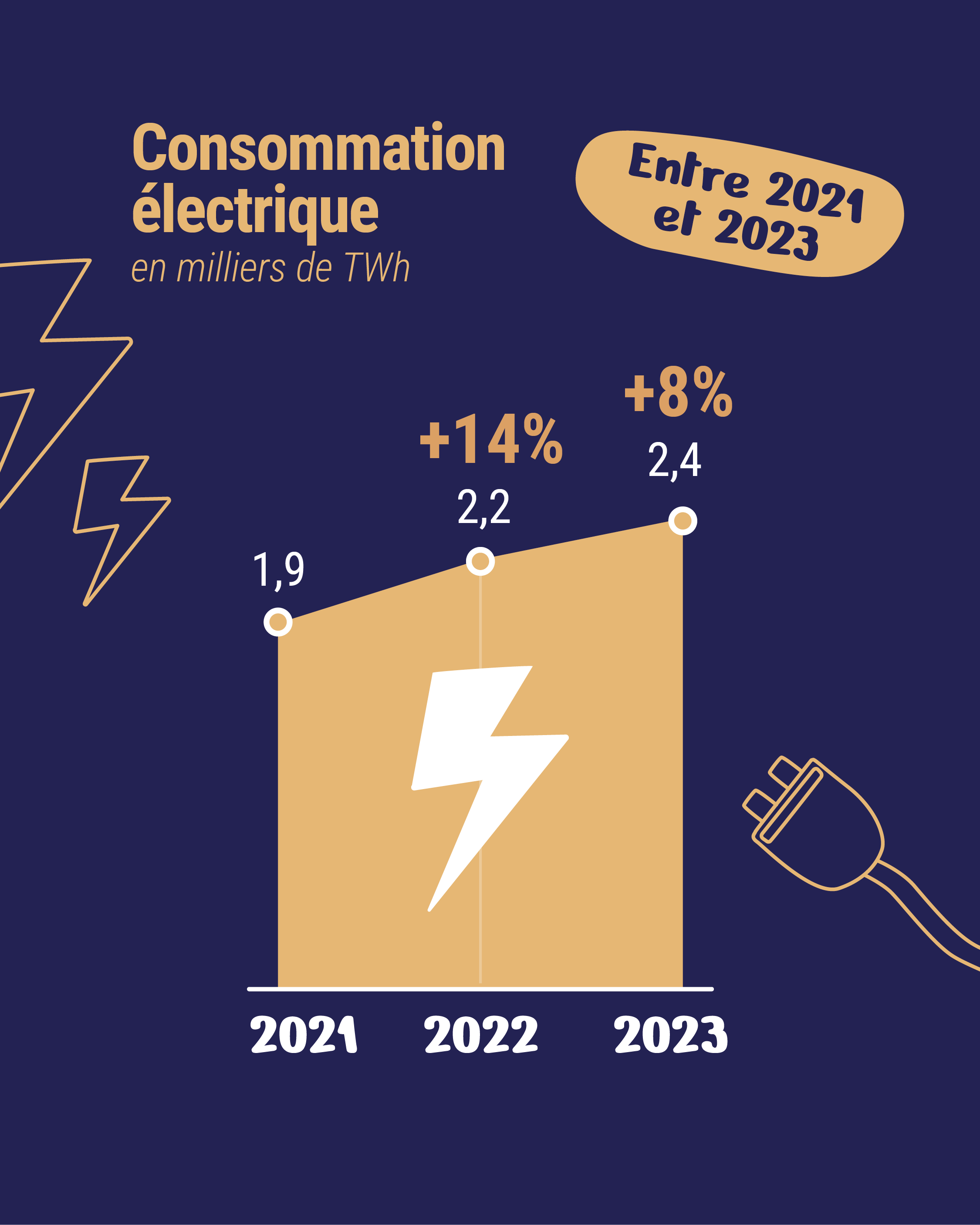

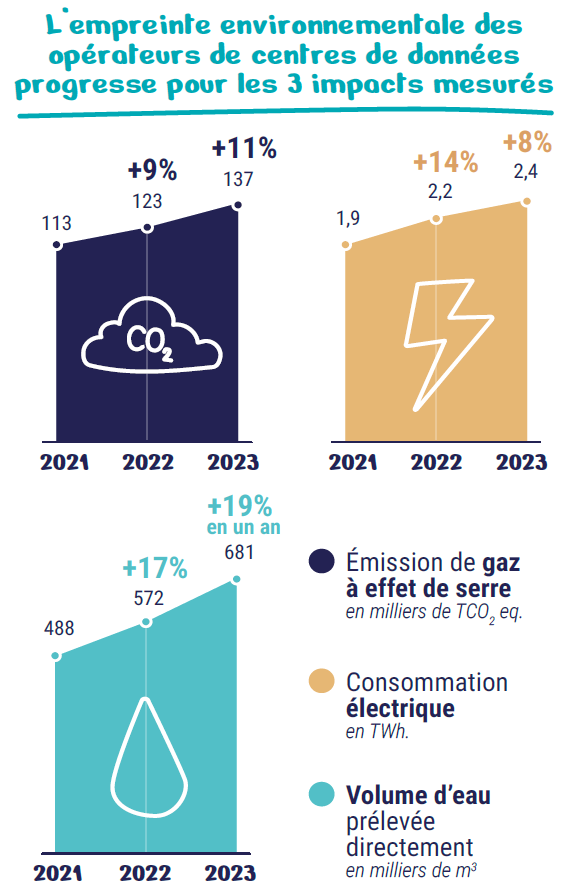

Les émissions de gaz à effet de serre, la consommation électrique et le volume des prélèvements d’eau continuent de progresser significativement

Dans un contexte de croissance des usages numériques, l’augmentation du nombre de centres de données et de leur utilisation entraînent logiquement une progression de leur empreinte environnementale sur tous les indicateurs étudiés (voir graphique ci-contre).

Alors que la consommation électrique du secteur tertiaire diminue en 2023 après une année de stabilité, celle des opérateurs de centres de données continue d’augmenter (+8% en 2023). La majeure partie de cette augmentation provient des centres de données nouvellement mis en service.

Les émissions de gaz à effet de serre, essentiellement liées à la consommation électrique, progressent ainsi d’environ 10% par an pour la deuxième année consécutive.

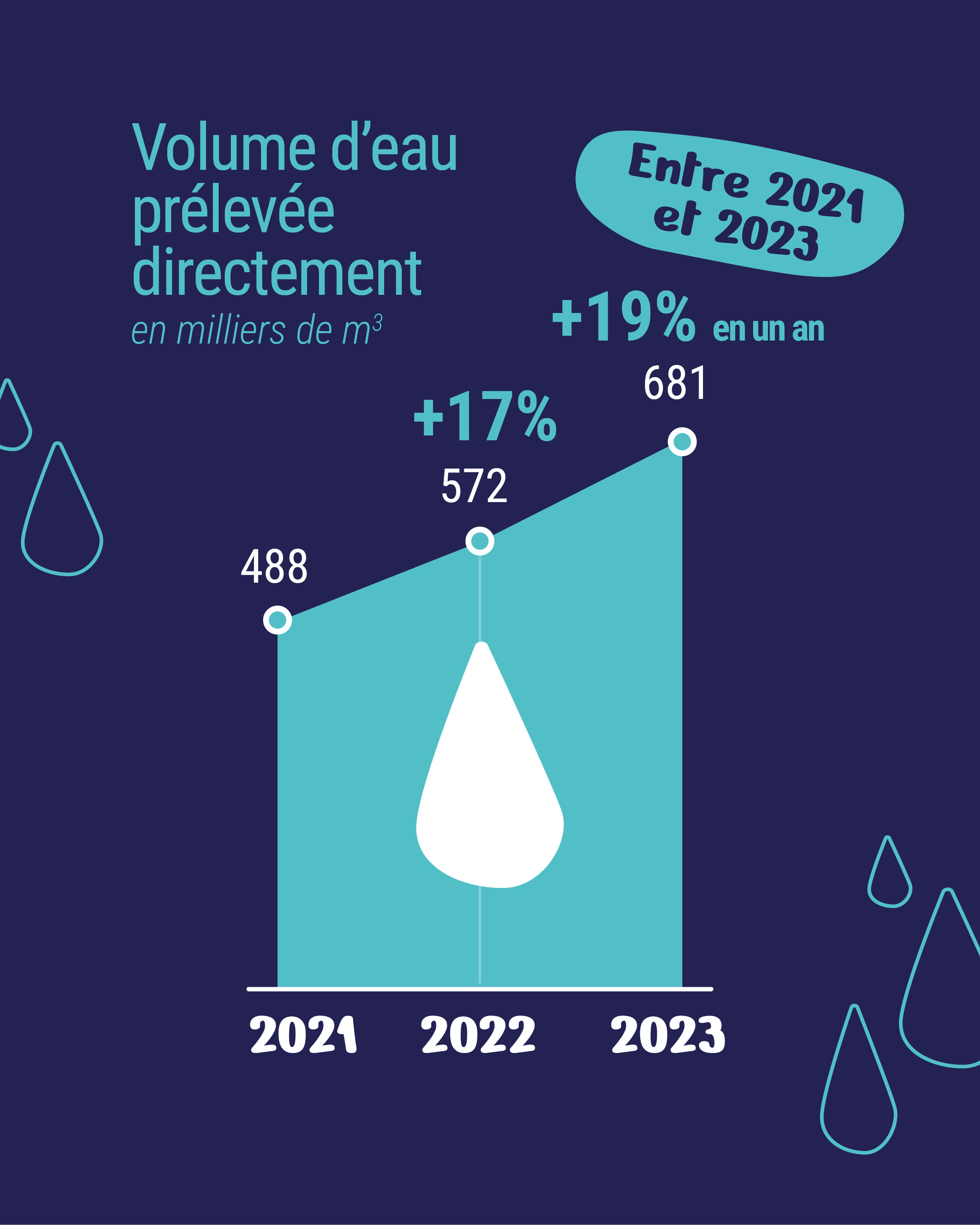

Par ailleurs, le volume d’eau prélevée, autre indicateur clé de l’empreinte environnementale des opérateurs de centres de données, continue de progresser à un rythme soutenu en 2023 (+19% en 2023). Au total, 681 000 m3 d’eau, en quasi-totalité potable, ont été prélevés par les centres de données. Ce volume reste modeste comparé à d’autres usages (industriels, agricoles) mais peut générer des conflits d’usage dans les localités où les centres sont implantés.

46 %

C’est la part des centres de données dans les émissions de gaz à effet de serre du numérique en France en 2022.

Cette part tient compte des émissions de l’ensemble des centres de données situés en France et de ceux localisés à l’étranger mais utilisés pour des usages en France.

Quelles entreprises ont été interrogées ?

Les entreprises interrogées sont celles dont l’activité principale est la mise à disposition à des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données. C’est ce qu’on appelle des opérateurs de colocation et de co-hébergement. Sont exclus de fait les entreprises et les organismes publics qui disposent de leur propre centre de données pour un usage interne.

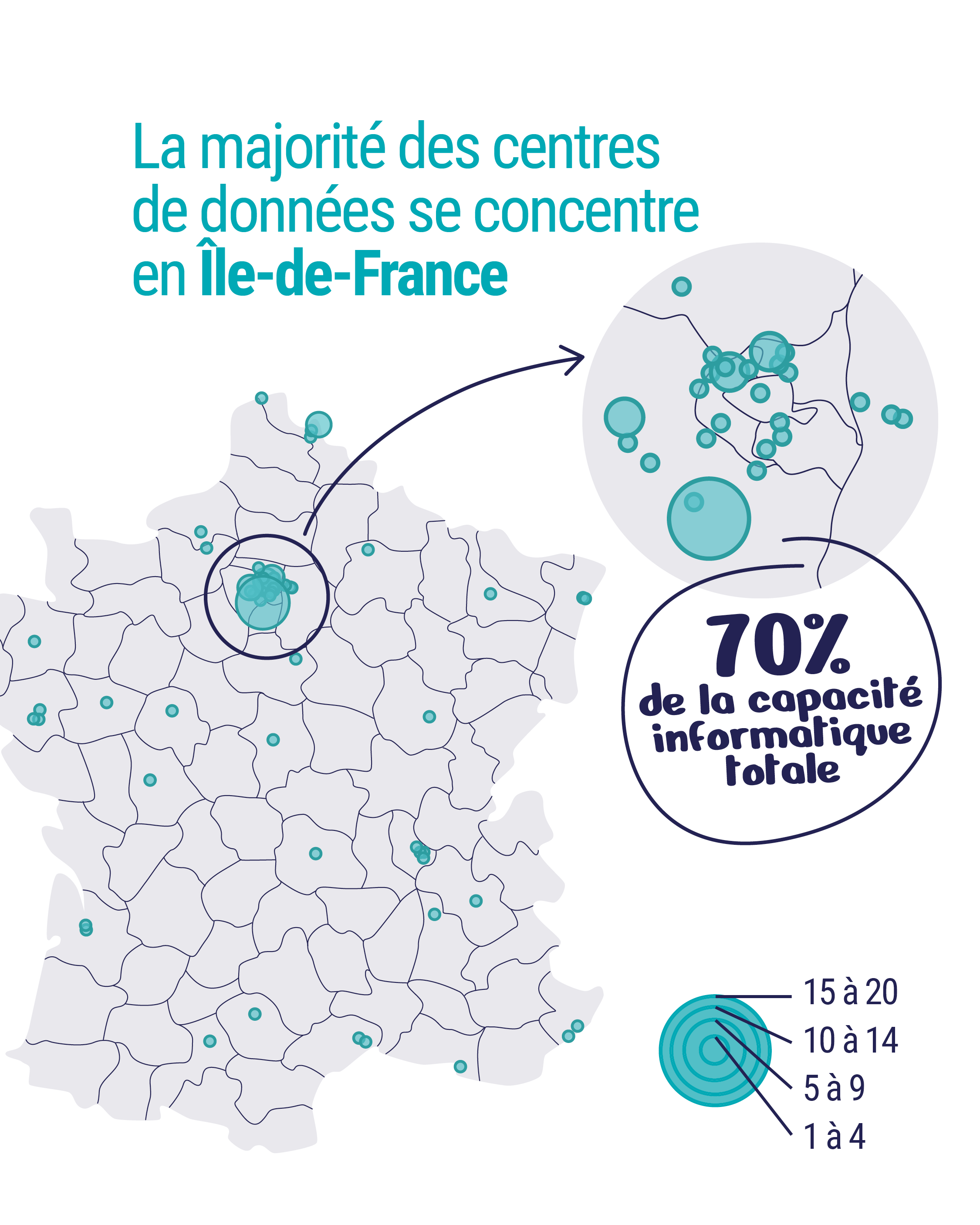

Le nombre de centres de données continue de progresser et se concentre en Ile-de-France

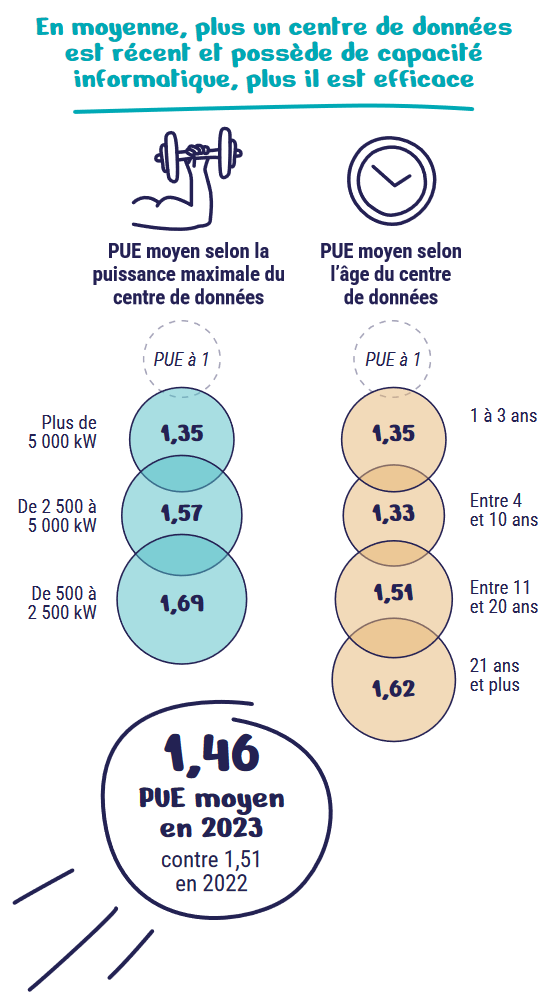

L’efficacité énergétique des centres de données s’améliore et varie en fonction de leur âge et de leur capacité informatique

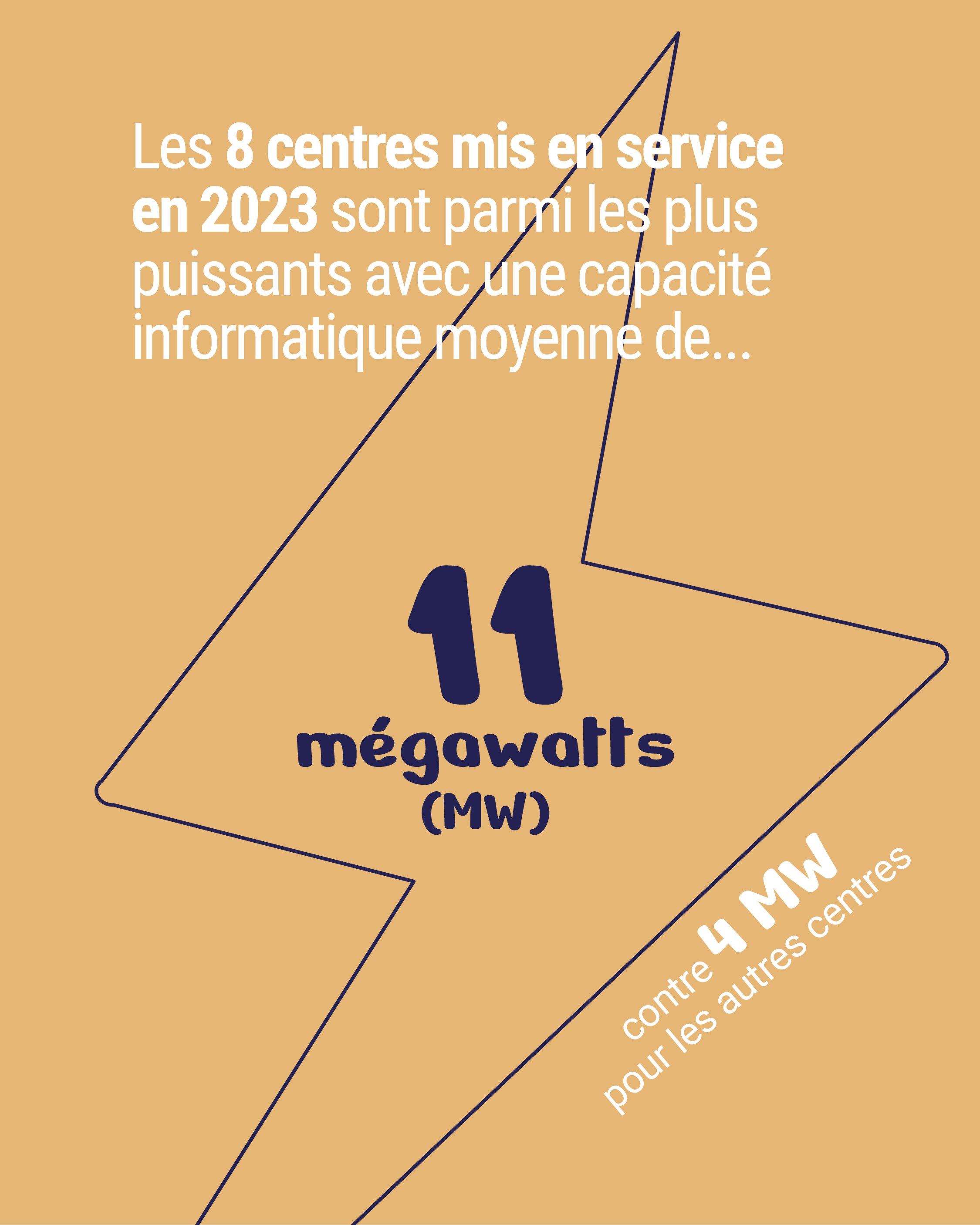

La consommation électrique des centres de données ne cesse d’augmenter, bien que leur efficacité énergétique s’améliore légèrement entre 2022 et 2023. Cette efficacité varie selon l’âge et la capacité informatique : en moyenne, plus un centre de données est récent et possède une capacité informatique importante, plus il est efficace énergétiquement. Les plus puissants sont en moyenne plus récents que les autres centres de données, ce qui explique en partie la meilleure performance énergétique des centres de données ayant une capacité informatique élevée.

Comment mesure-t-on l’efficacité énergétique d’un centre de données ?

Pour délivrer des services de calcul, stockage et transport de données, les opérateurs de centres de données exploitent des infrastructures qui consomment de l’électricité additionnelle à celle nécessaire pour les équipements informatiques (par exemple, pour les systèmes de refroidissement, l’alimentation de secours ou le chauffage des bureaux du personnel). L’indicateur du Power Usage Effectiveness (PUE), qui est utilisé pour mesurer l’efficacité énergétique d’un centre de données, est le rapport entre sa consommation électrique totale et la consommation électrique de ses équipements informatiques.

Plus la valeur du PUE d’un centre de données est proche de 1, plus il est considéré comme performant d’un point de vue énergétique. Par exemple, un centre de données dont le PUE est de 1,5 signifie que pour 1,5 kWh d’électricité utilisée, seulement 1 kWh a directement servi à réaliser sa fonction principale (le calcul, le stockage et le transport de données).

Partie 2. Impacts environnementaux des opérateurs télécoms et des équipementiers de réseaux mobiles

Depuis la 1ère édition de cette enquête, l’Arcep rend publics des indicateurs sur l’évolution de l’empreinte environnementale des quatre principaux opérateurs de communications électroniques (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR). Ces indicateurs portent notamment sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’énergie consommée sur leurs réseaux depuis 2017. De nouvelles données ont également été collectées auprès des équipementiers de réseaux mobiles.

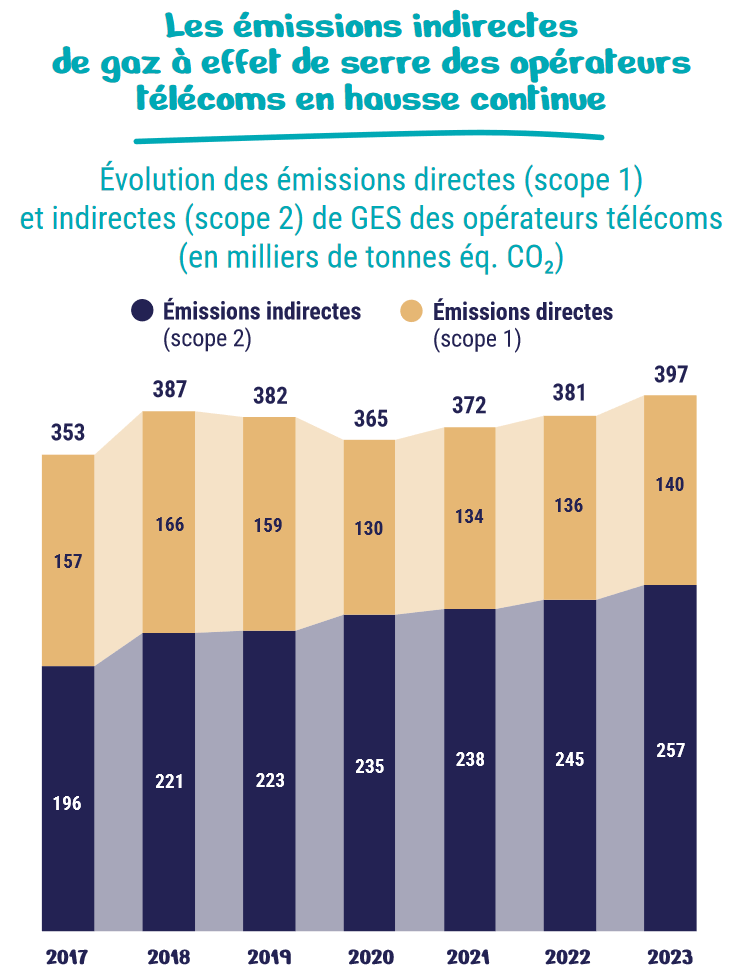

Les émissions de gaz à effet de serre des opérateurs télécoms progressent encore, portées par la croissance des usages mobiles

Alors qu’en 2023, les émissions de GES en France ont diminué de 5,8% par rapport à 2022 (1), les émissions de GES des principaux opérateurs télécoms ont augmenté de 4,2% en un an, passant de 381 000 à 397 000 tonnes équivalent CO2.

On y distingue les émissions liées à leur consommation de gaz, fuel, carburants et fluides frigorigènes (émissions directes) de celles associées à leur consommation d’électricité (émissions indirectes).

La consommation d’énergie des opérateurs provient des réseaux fixes et mobiles, de leurs centres de données, ou encore de leurs flottes de véhicules, locaux commerciaux, et bâtiments administratifs.

4,4%

C’est la part que représentent les réseaux de télécommunications fixes et mobiles et les box des utilisateurs dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) du numérique en France en 2022.

Source : mise-à-jour de l’Étude Ademe-Arcep (janvier 2025), qui tient compte des centres de données localisés à l’étranger et utilisés pour des usages numériques en France.

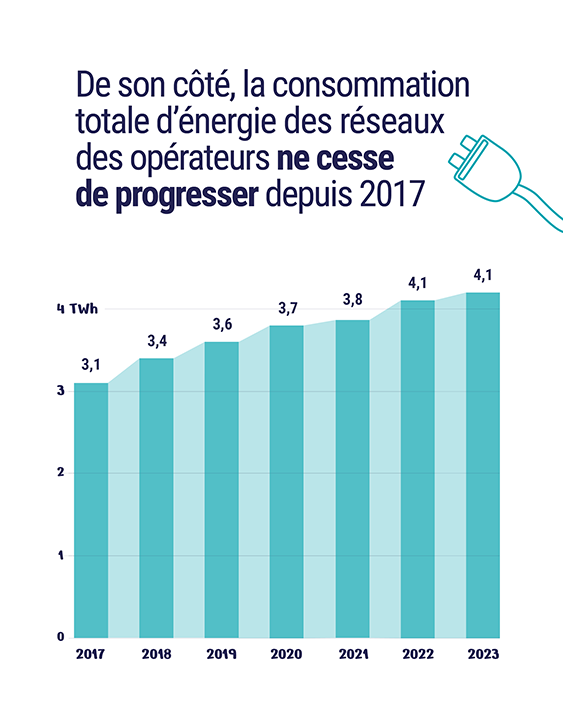

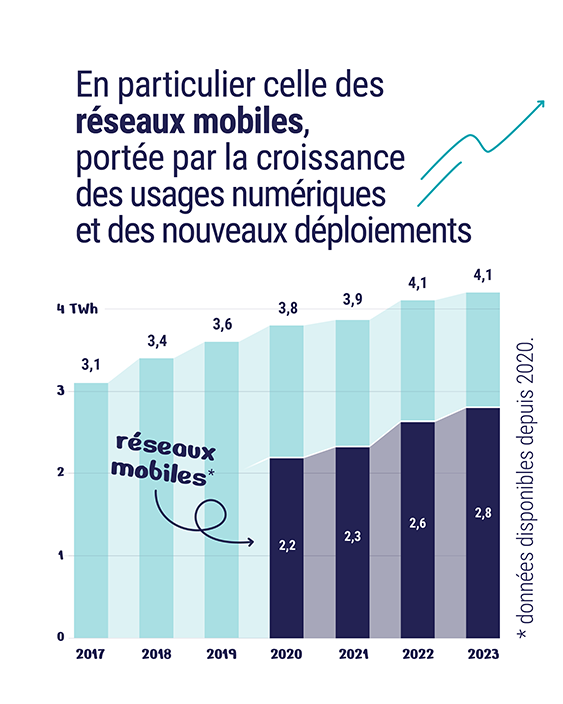

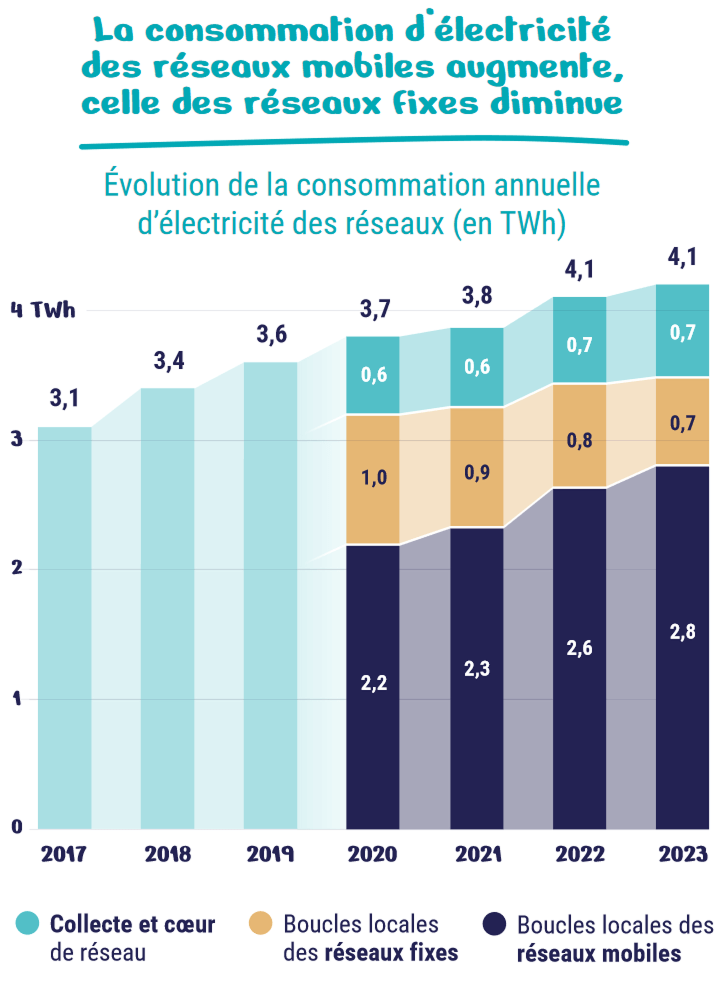

La consommation énergétique des réseaux mobiles augmente, celle des réseaux fixes baisse en raison de la généralisation de la fibre

La consommation électrique des réseaux fixes et mobiles, qui ne cesse de progresser depuis 2017, augmente de 2% en 2023 alors que la consommation totale d’électricité en France baisse dans un contexte de hausse des prix de l’énergie. L’augmentation de la consommation électrique totale des réseaux provient de la croissance de la consommation des réseaux mobiles. Cette croissance ralentit toutefois en 2023, en partie en raison du ralentissement de la croissance de la consommation des données mobiles et des déploiements des réseaux mobiles.

La consommation énergétique des réseaux fixes continue quant à elle de diminuer du fait du remplacement progressif du cuivre par la fibre optique, plus efficace énergétiquement.

En effet, sur les réseaux d’accès fixes, la consommation énergétique par abonnement cuivre est près de quatre fois supérieure à celle des abonnements en fibre optique.

Les émissions embarquées des équipements de réseaux mobiles correspondent à celles de près d’un million de smartphones

La collecte de données auprès des opérateurs de communications électroniques permet de suivre l’évolution de la consommation énergétique des réseaux mobiles. Outre la phase d’utilisation, la phase de fabrication des équipements de réseaux mobiles représente, selon l’étude ADEME-Arcep, une part importante de l’épuisement des métaux et minéraux stratégiques et de l’empreinte carbone au sein du cycle de vie des réseaux.

Cette édition de l’enquête « Pour un numérique soutenable » prend en compte cette dimension avec la première évaluation de l’empreinte environnementale des équipementiers de réseaux mobiles. L’évaluation se concentre sur les principaux types d’équipements constituant un site mobile permettant de générer les ondes radio pour connecter les équipements numériques des utilisateurs. L’utilisation de métaux précieux (argent, or, platine et palladium) dans les équipements de réseaux mobiles vendus en France reste stable depuis 2021, autour de 17g par équipement vendu, soit 0,8g par kilogramme d’équipement.

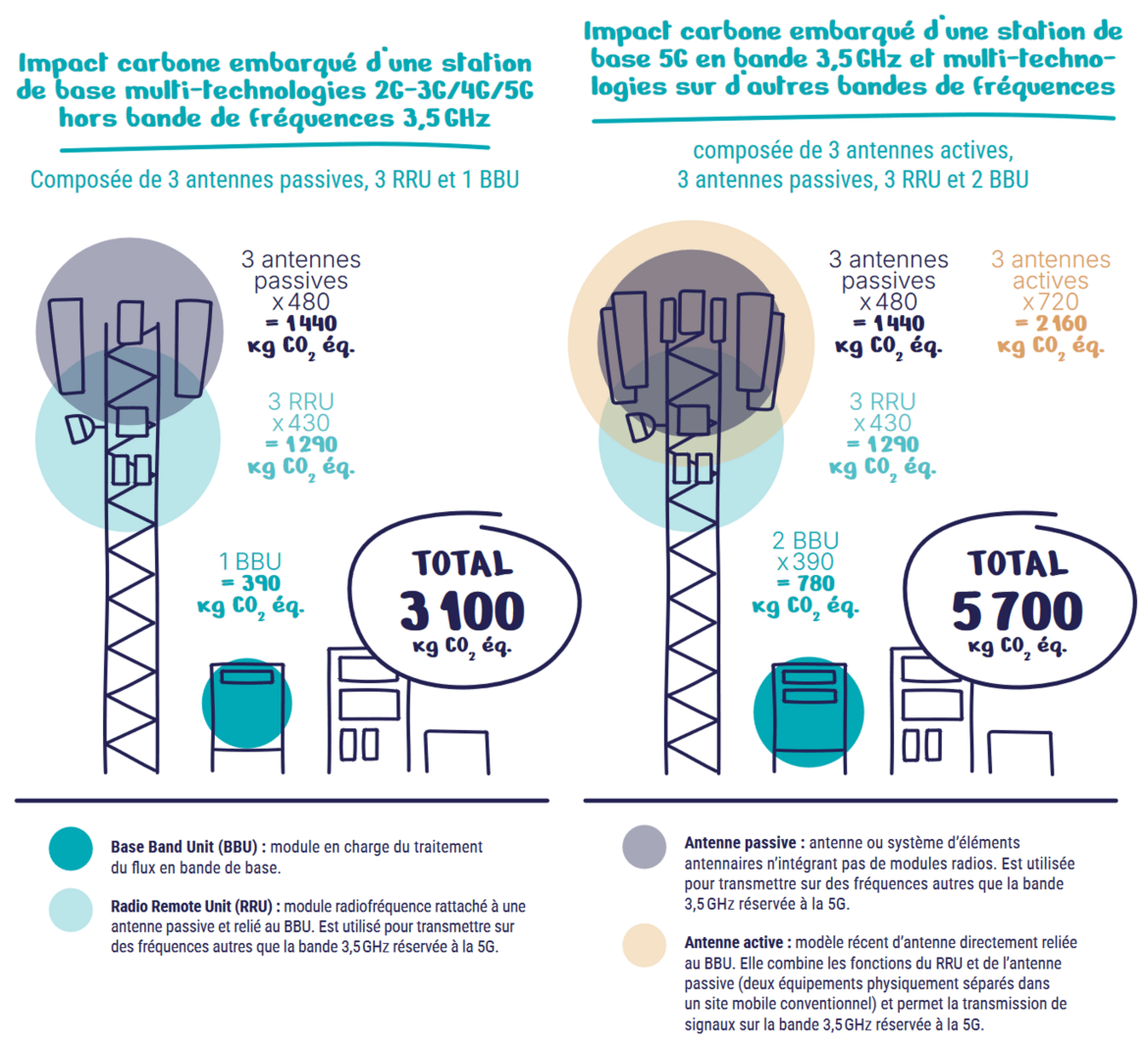

Par ailleurs, les émissions de GES embarquées (qui correspondent à l’ensemble des émissions tout au long du cycle de vie, hors phase d’usage) des équipements vendus en France en 2023 représentent 79 000 tonnes équivalent CO2 en 2023, correspondant à celles de près d’un million de smartphones (2). Les émissions embarquées totales d’un site mobile varient selon les technologies déployées. Dans cette enquête, ont été étudiés deux modèles génériques de stations de base, représentés dans les schémas ci-dessous. Les émissions embarquées de ces modèles ont été calculées sur la base des équipements vendus en 2023.

Les équipements constitutifs d’une station de base 5G en bande 3,5 GHz, selon ce modèle générique (3), correspondent à une empreinte carbone embarquée 80% supérieure à celle des équipements constitutifs d’une même station sans la bande 3,5 GHz, tout en correspondant à une augmentation de 100% de la largeur de bande exploitable en moyenne par un opérateur.

La consommation électrique des box et décodeurs tv reste élevée mais diminue de 5% en 2023

Au total, en France, le parc de box internet et décodeurs TV a consommé 3,5 TWh, un niveau en baisse de 5% en un an, mais qui reste très significatif : il est 5 fois supérieur à la consommation des réseaux fixes. Cela représente 0,8% de la consommation d’électricité en France (4).

La commercialisation de nouveaux modèles de box FttH plus économes en énergie et la mise à jour des firmware de certaines box ont entrainé une diminution de la consommation moyenne d’électricité en 2023. La consommation moyenne des décodeurs TV baisse également en 2023, notamment en veille, grâce à l’introduction de modes de veille profonds sur certains anciens modèles. En revanche, la consommation de certains décodeurs TV de dernière génération augmente en raison de la mise à jour de leur système d’exploitation qui a augmenté leurs performances mais aussi leur consommation.

Une marge de progression importante existe encore pour réduire la consommation électrique de ces équipements, à travers l’écoconception et le développement de fonctions permettant la mise en veille profonde automatique (5) des box ou des décodeurs.

Si les box et décodeurs les plus récents sont moins énergivores, le renouvellement des anciens modèles ne doit toutefois pas être systématique. Du fait de l’impact environnemental important de la fabrication, les gains liés à la meilleure performance énergétique d’un équipement neuf en phase d’utilisation peuvent être inférieurs à ceux liés à l’allongement de la durée totale d’utilisation d’équipements moins performants.

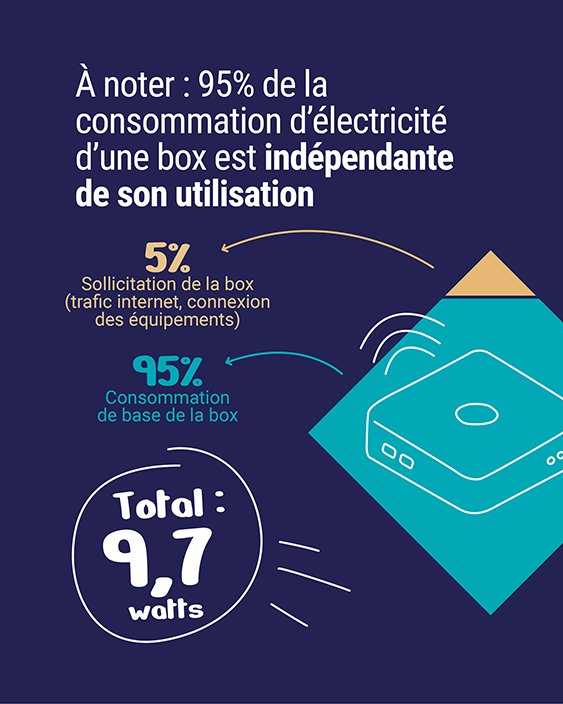

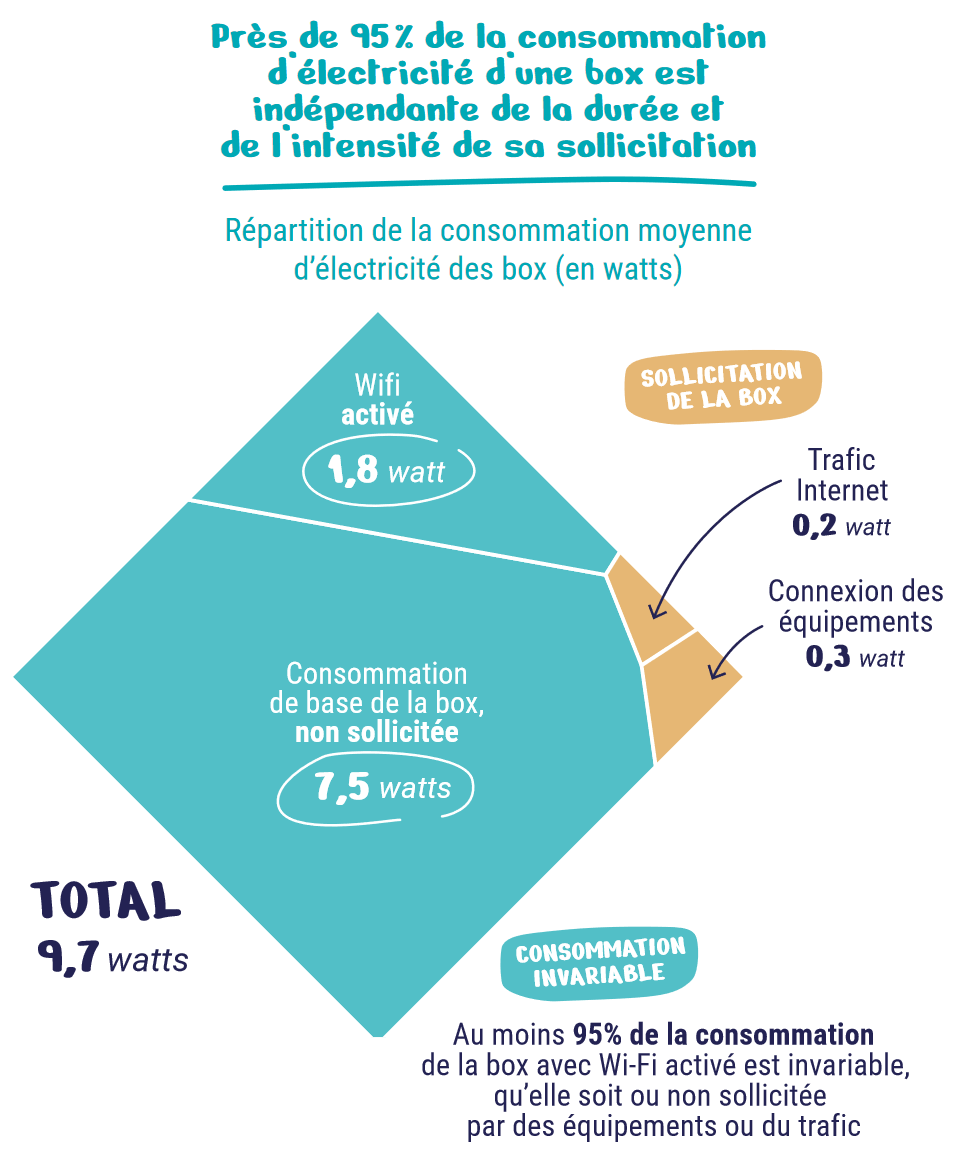

Autre enseignement : la consommation électrique des box internet ne dépend que très peu de leur sollicitation ou de l’importance du trafic de données. 95% de cette consommation est invariable, que la box soit ou non sollicitée par l’utilisateur. En revanche, l’éteindre ou la mettre en veille profonde lorsqu’elle est inutilisée est un levier efficace pour réduire sa consommation électrique.

La consommation électrique des réseaux fixes et des box dépend peu du trafic de données, contrairement à celle des réseaux mobiles

La consommation énergétique annuelle des box et décodeurs TV, additionnée à celle des réseaux fixes, porte la consommation de l’ensemble des abonnements fixes à 4,2 TWh en 2023, soit 116 kWh par abonnement au service fixe. De son côté, la consommation énergétique des réseaux mobiles s’élève à 34 kWh par abonnement mobile.

Néanmoins, la consommation énergétique des réseaux fixes et box internet est peu dépendante de la croissance du trafic internet associé alors que celle des réseaux mobiles progresse notamment avec la croissance des usages.

Le volume de données consommées par abonnement internet fixe est nettement supérieur à la consommation de données d’un abonnement mobile. En retenant un volume consommé de 200 Go par mois par abonnement internet fixe (contre 15 Go en moyenne par abonnement mobile (6)), la consommation énergétique annuelle par gigaoctet de données sur les réseaux mobiles est 4 fois supérieure à celle des réseaux fixes (0,23 kWh contre 0,06 kWh).

Les ventes de téléphones reconditionnés diminuent en France en 2023 et restent faibles chez les opérateurs

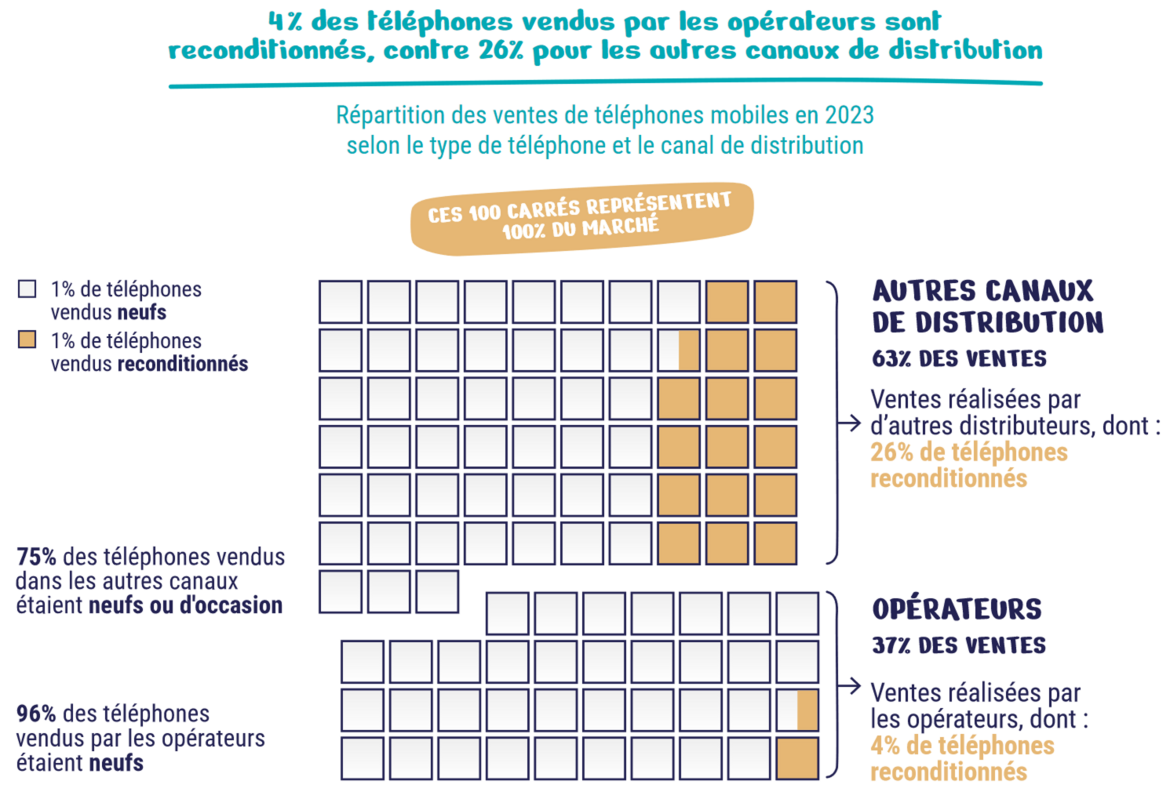

Le recul des ventes des opérateurs s’intensifie en 2023 (-10%). Ces ventes, qui s’élèvent à 6,9 millions, représentent toutefois toujours 37% du marché français. En 2023, les ventes de téléphones reconditionnés continuent de reculer chez les opérateurs (-5% en un an) et, fait nouveau, diminuent également chez les autres distributeurs (-1%). Elles représentent seulement 4% des ventes des opérateurs contre 26% chez les autres distributeurs.

Partie 3. Impacts environnementaux des fabricants de terminaux

Pour la deuxième année consécutive, l’enquête annuelle « Pour un numérique soutenable » étudie l’empreinte environnementale de 23 fabricants d’équipements numériques des utilisateurs (aussi appelés « terminaux »).

Les ventes de ces fabricants représentent, selon les équipements considérés, entre 70 et 95 % du marché en 2023. Cette édition intègre de nouveaux indicateurs sur l’impact de la taille des écrans sur la consommation électrique des équipements.

Qu'est-ce qu'un "terminal" ?

Les équipements numériques dits « terminaux » sont tous les équipements qui servent d’interface entre nous et nos usages numériques : naviguer sur internet, regarder de la vidéo à la demande sur une télévision ou un ordinateur portable, écouter un podcast depuis son smartphone, etc.

Dans cette édition de l’enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », cinq catégories de d’équipements numériques ont été étudiées :

50 %

C'est la part de l’empreinte carbone du numérique liée aux terminaux. Environ 42% de ces émissions ont lieu dès la phase de fabrication, contre 8% pour leur utilisation.

Source : mise-à-jour de l’étude Ademe-Arcep (janvier 2025), qui tient compte des centres de données localisés à l’étranger et utilisés pour des usages numériques en France.

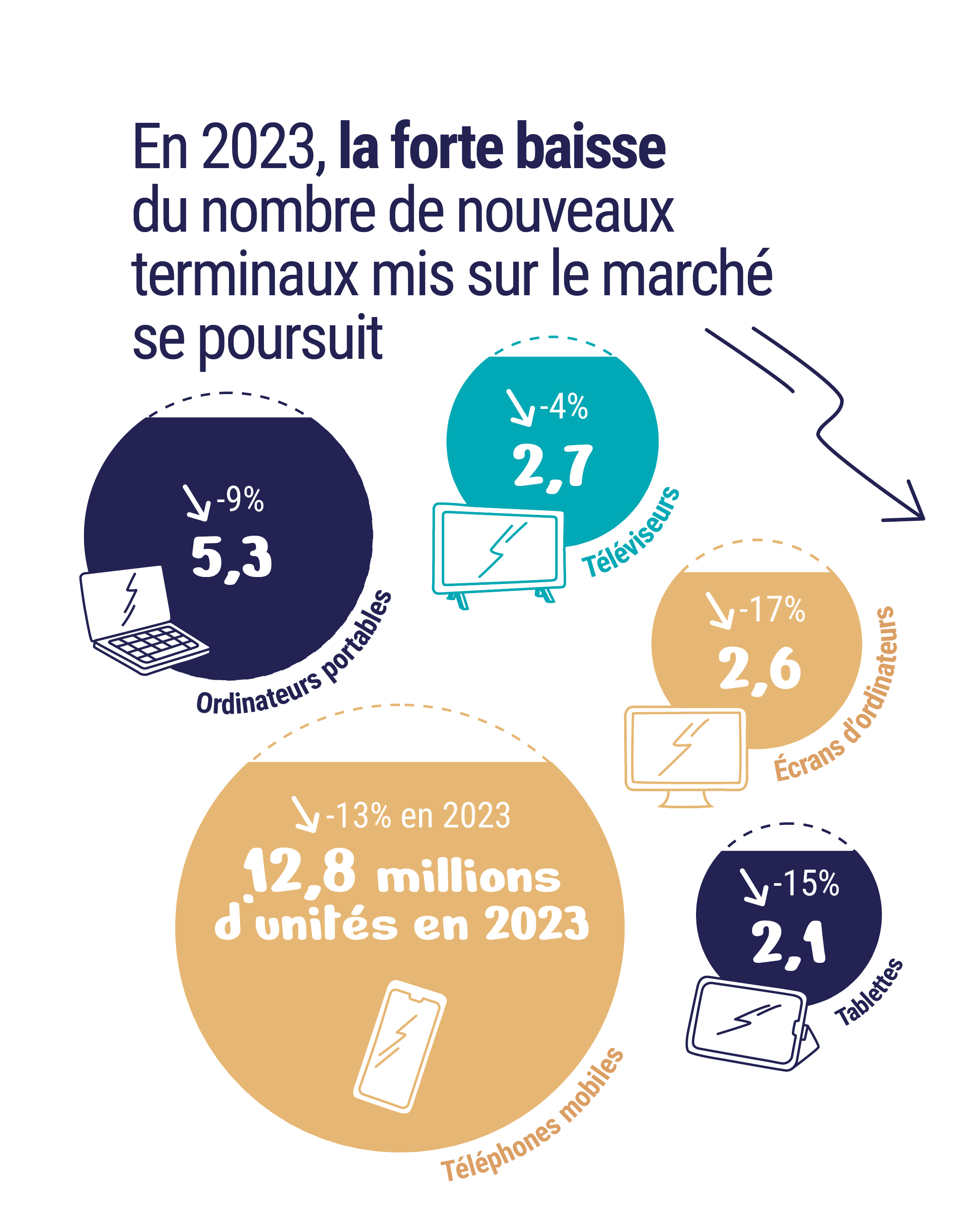

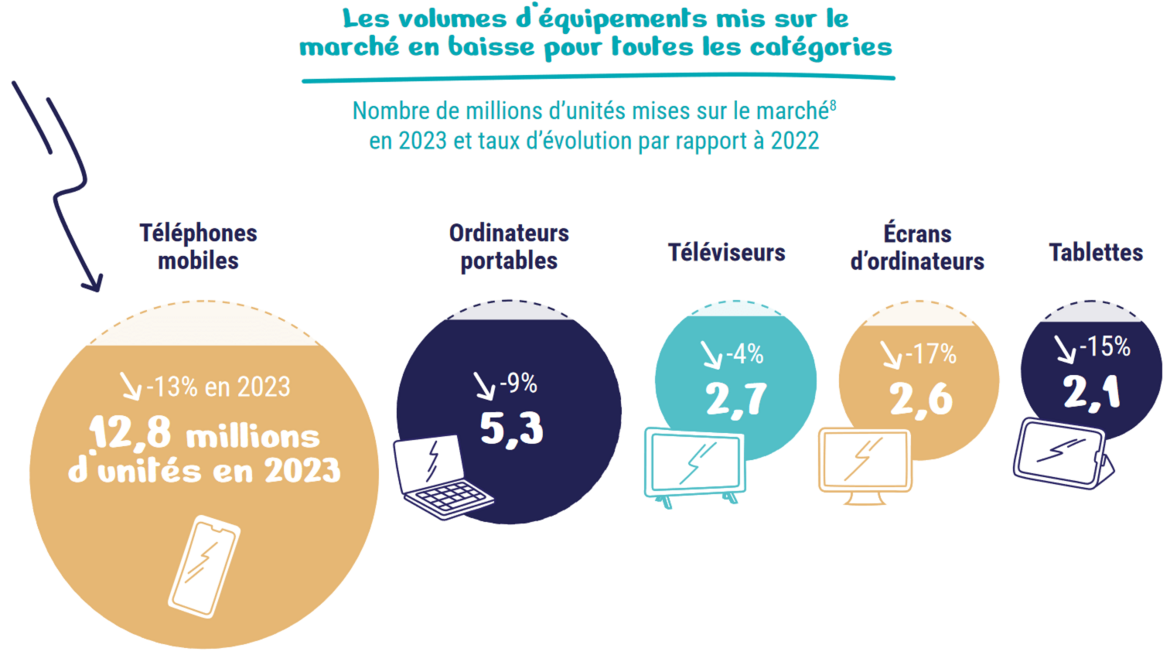

Les mises sur le marché de terminaux sont de nouveau en forte baisse...

Le nombre d’équipements mis sur le marché (7) par les principaux fabricants diminue fortement en 2023, quel que soit le type de terminal. Cette baisse, qui s’explique en partie par l’inflation des prix en 2023, devrait participer à la réduction de leur empreinte environnementale.

7, 8 : Mis sur le marché : équipements qui ont été livrés par les fabricants à des distributeurs ou des revendeurs, ou qui ont été vendus directement aux clients finals lorsque les fabricants vendent directement une partie de leur production.

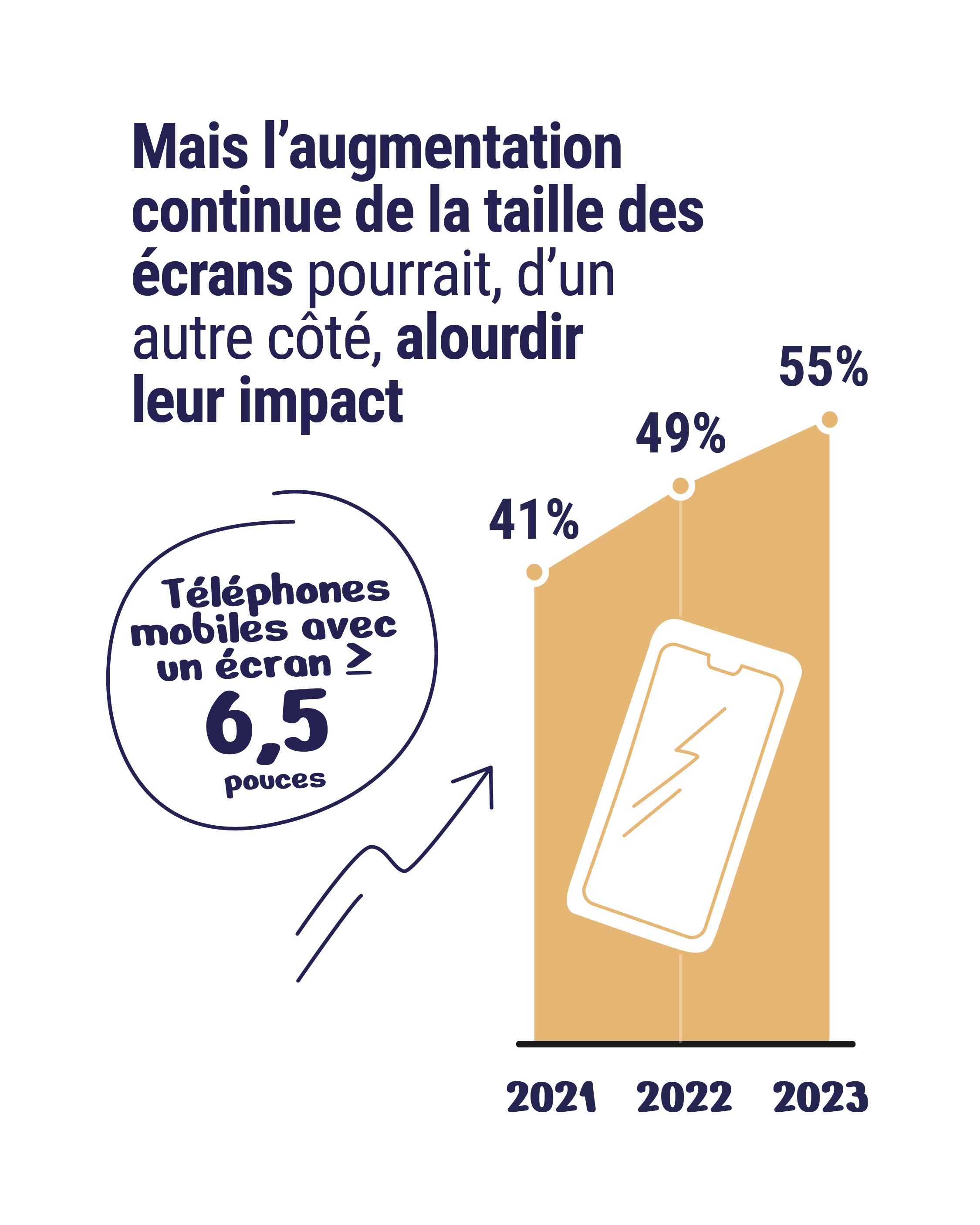

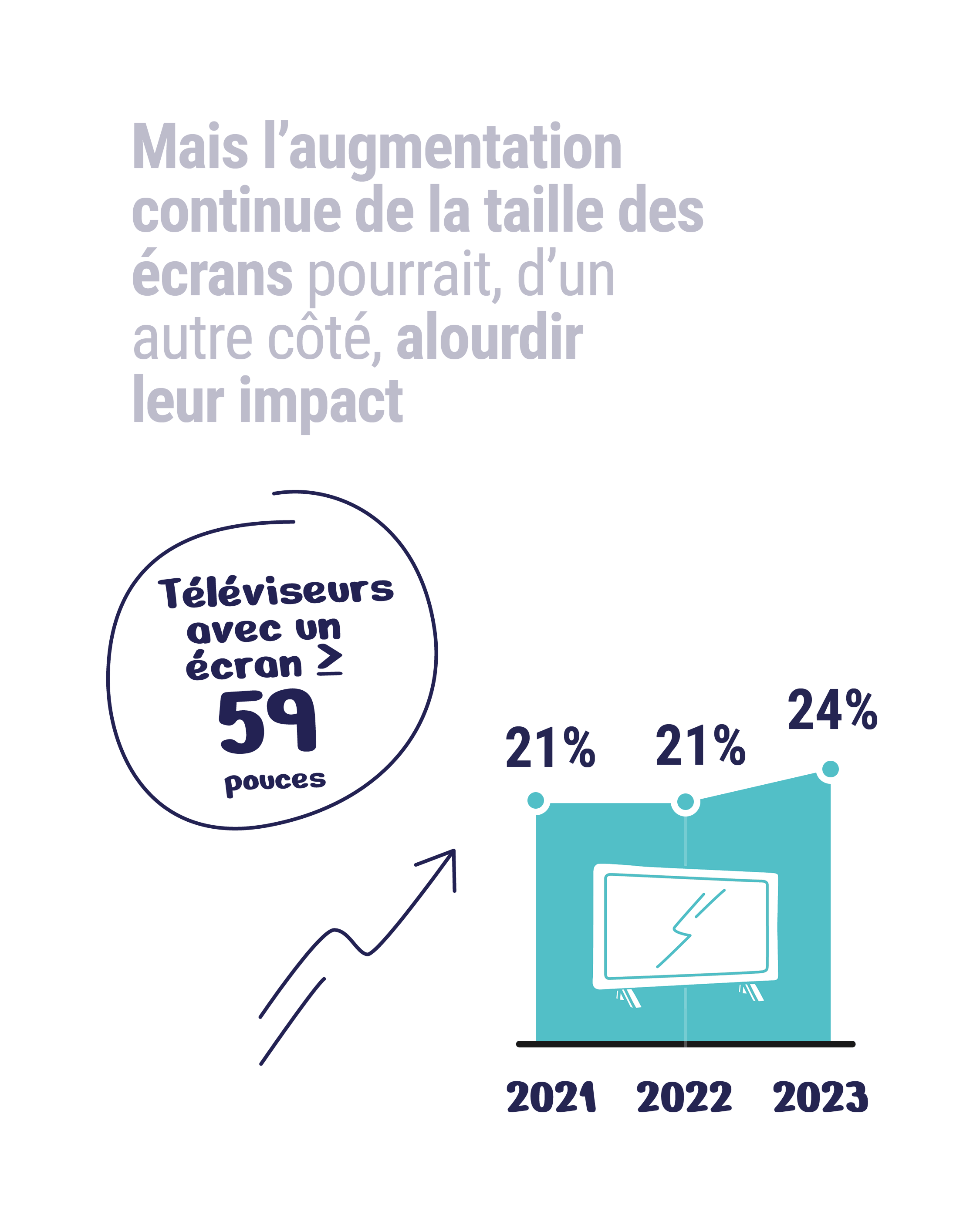

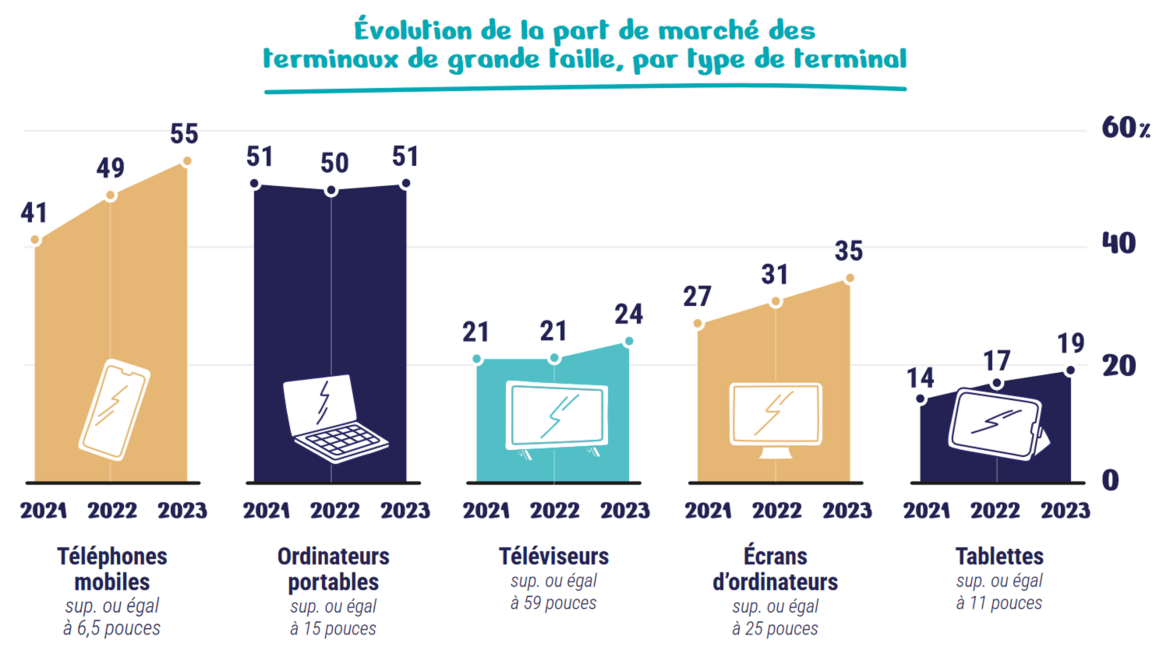

... Mais la taille des écrans poursuit sa progression

La réduction du nombre d’équipements mis sur le marché pourrait être contrebalancée par une autre tendance : la taille des téléviseurs, des écrans d’ordinateur ou des téléphones mobiles continue d’augmenter. Or, plus l’écran d’un terminal est grand, plus il génère d’impacts environnementaux en phase de fabrication, comme en phase d’usage. Dans les prochaines années, l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans les équipements numériques avec le développement de l’intelligence artificielle générative pourrait par ailleurs inciter au renouvellement anticipé de ces équipements.

Notes

1 : Émissions de gaz à effet de serre en France : estimation de l’année 2023 avec les données Secten du Citepa.

2 : « Impact CO₂ », ADEME.

3 : Hypothèse d’une station de base tri-sectorielle, telle que considérée dans les études théoriques et conformément à l’annexe 4 de l’étude du Comité d’experts techniques mobile, « Étude comparée : consommation énergétique d’un déploiement 4G vs 5G ».

4 : Bilan électrique 2023, RTE analyse et données de l’électricité.

5 : La mise en veille profonde doit être activable ou désactivable par l’utilisateur afin de permettre l’utilisation d’objets connectés, par exemple les thermostats ou les alarmes.

6 : « Marché des communications électroniques en France – Année 2023 – Résultats définitifs », Arcep, décembre 2024.