Au sommaire

ce mois-ci :Une mobilisation collective pour renforcer l'application du DMA • Le métier de marchand de presse à revaloriser • Deux décennies d'évolution des factures des services mobiles • Le nouveau rendez-vous de l'écoconception des services numériques • Une visite de l'ADEME • Des « Cafés IA » • La mutualisation des infrastructures, nouveau levier de réduction d'impact environnemental • Et un état des lieux de la résilience des réseaux.  | Temps de lecture : 12 minutes. |

|

| La tribune |

Cloud, numérique, protection des mineurs : « Des défis considérables attendent l'Union européenne »

Par les présidentes et présidents de l'Arcep, l'Autorité de la concurrence, la DGCCRF, l'Arcom et la CNIL. Un an après la mise en œuvre du règlement européen sur les marchés numériques (ou Digital Markets Act, DMA), l’Arcep, l’Autorité de la concurrence, la DGCCRF, l’Arcom et la CNIL – par la voix de leurs présidentes et présidents – ont signé une tribune conjointe publiée dans Les Echos le 5 juin dernier. Ces institutions ont salué des avancées concrètes mais aussi rappelé que beaucoup reste à accomplir pour faire de l’Europe un espace numérique ouvert, concurrentiel et capable de rivaliser avec les acteurs établis. Le DMA contraint en effet Meta, Amazon, Apple, Google, ByteDance, Microsoft et Booking, désignés comme contrôleurs d'accès par la Commission européenne, à adapter leurs pratiques pour garantir une concurrence plus équitable, facilitant ainsi l'accès des consommateurs à une diversité de services, notamment ceux d'entreprises innovantes. Avec déjà des effets concrets : plusieurs enquêtes de la Commission européenne visant à sanctionner le non-respect du DMA ont été ouvertes, dont deux se sont conclues le 23 avril par des amendes de 500 millions et 200 millions d'euros contre Apple et Meta.

Un défi considérable qui nécessite une mobilisation collectiveElles sanctionnent les obstacles mis en place par Apple sur son magasin d'applications pour freiner le développement d'offres alternatives, et le modèle économique de Meta qui impose aux utilisateurs de consentir à l'utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires ou de payer l'accès au service. Toutefois, pour que les utilisateurs européens et les entreprises innovantes puissent pleinement tirer parti du potentiel du DMA, son applicabilité doit encore être renforcée, par exemple sur les services de cloud. En effet, ces services sont devenus essentiels pour les entreprises françaises et le développement de l'IA renforce encore leur caractère incontournable. Un défi considérable sur lequel nous devons pleinement nous mobiliser afin de produire les effets attendus par nos concitoyens. |

| Datarcep |

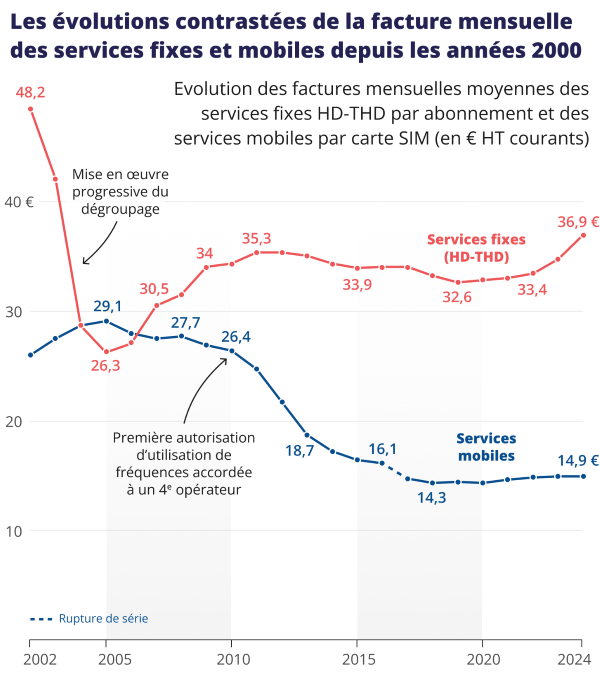

Deux décennies d’évolution de la facture moyenne des clients des opérateurs fixes et mobiles

Depuis la fin des années 90, l’Arcep collecte des données sur les revenus des opérateurs télécoms, dont elle peut déduire la facture mensuelle moyenne (en € HT courants) des services fixes ou mobiles des clients. Ces indicateurs (parmi bien d’autres comme les investissements, le nombre d’abonnements, la consommation de données, etc.) contribuent à appréhender la dynamique du marché des télécommunications. L’Arcep a publié, à l’occasion de la conférence « Telconomics » qu’elle organise sur l’économie du secteur des télécoms, l’évolution mise à jour des factures mensuelles moyennes. Celle-ci éclaire les changements du secteur des télécoms depuis son ouverture à la concurrence. |

| Régulation

en action |

Distribution de la presse : la filière réunie pour échanger sur la rémunération des marchands de presse afin de revaloriser ce métier essentiel au pluralismeLa filière de la distribution de la presse s’est réunie ce 18 juin en comité de concertation pour aboutir à plusieurs propositions sur l’évolution de la rémunération des marchands de presse, visant à rendre le métier de marchand de presse plus attractif. Pour rappel, ce comité, dit CoCoDip (comité de concertation de la distribution de la presse), est une instance créée par l’Arcep en 2020 pour permettre aux différents acteurs de contribuer ensemble à la régulation du secteur. Editeurs de presse, diffuseurs, distributeurs, dépositaires, kiosquiers… D’ici la fin juillet, l’Arcep va intégrer le fruit de leurs discussions et sa propre analyse du secteur dans un projet de décision qui sera soumis à consultation publique. L’objectif est de mettre en place le plus rapidement possible des mécanismes capables d’améliorer de manière pérenne les conditions d’exercice des marchands de presse et de limiter la baisse de la diversité des titres de presse disponibles à la vente. Un enjeu majeur pour préserver le pluralisme. |

| Numérique

soutenable |

« Forum RGESN » : le nouveau rendez-vous de l’écoconception des services numériques Le « Forum RGESN » se déroulant dans les locaux de l’Arcep et retransmis en ligne. Le « Forum RGESN » se déroulant dans les locaux de l’Arcep et retransmis en ligne.

Il y a un an, l’Arcep et l’Arcom publiaient le RGESN, un « référentiel général de l’écoconception des services numériques » qui liste et détaille 78 bonnes pratiques pour aider les professionnels à développer des services numériques écoconçus. Depuis, le référentiel a été mis en œuvre par de nombreuses organisations pour réduire l’impact environnemental de leurs services. Afin de recueillir leurs retours d’expérience, l’Arcep et l’Arcom ont lancé le « Forum RGESN ». Cette nouvelle instance réunira acteurs du numérique, entreprises, administrations et associations utilisant le référentiel et souhaitant contribuer à l’améliorer et accélérer sa diffusion. Son premier événement a eu lieu le 19 mai dernier, donnant l’occasion à Thalès, France Télévisions, SNCF Connect, GreenSpector et divers représentants de la société civile de raconter leur mise en application du RGESN, ses effets tangibles sur l’empreinte environnementale mais aussi les obstacles qui restent à lever pour approfondir leur démarche d’écoconception.

Un cadre commun qui crédibilise la démarche d’écoconception dans les organisations« Avec ses 39 millions de visiteurs mensuels, le bilan carbone de la plateforme de France TV n’est pas négligeable, a expliqué Livia Saurin, secrétaire générale adjointe de France Télévisions. Nous avons donc lancé une première expérimentation d’écoconception sur Okoo (notre plateforme de vidéos pour enfants) prenant en compte les recommandations du RGESN en mettant fin à l’autoplay, en réduisant le nombre d’archives et en proposant un mode de visionnage qui adapte la résolution à l’écran utilisé. » Des initiatives qui devraient être progressivement déclinées sur l’ensemble de la plateforme France TV, selon Livia Saurin. Pour SNCF Connect, le cadre posé par le RGESN a aussi l’avantage de crédibiliser la démarche d’écoconception dans les organisations et d’identifier rapidement les leviers prioritaires pour se lancer. Thalès, de son côté, dit l'utiliser à la fois pour « former ses équipes à l'écoconception », « les sensibiliser à l'empreinte environnementale des services » qu'elle commercialise et pour « mieux répondre aux demandes des clients » désireux de recourir à des solutions écoconçues pour diminuer leur propre empreinte. Reste à faire vivre le référentiel. Le « Forum RGESN » se réunira également bientôt en ateliers, dont les travaux ont pour objectif de maintenir sur le long terme un référentiel robuste et opérationnel, adapté aux besoins professionnels et aux évolutions technologiques. Si votre organisation souhaite suivre ces travaux ou se tenir au courant des prochains événements (ateliers ou conférences), n’hésitez pas à vous inscrire via ce formulaire. |

| Tout terrain |

Visite d’une plateforme logistique de la société MLP Un outil de travail du dépôt de MLP. Un outil de travail du dépôt de MLP.

Une délégation de l’Arcep, composée des membres de son collège – Zacharia Alahyane, Mireille Clapot, Sarah Jacquier-Pelissier, Xavier Merlin et Marie-Christine Servant – et de plusieurs de ses agents, a visité le 21 mai dernier le site de Villabé (Essonne) des Messageries lyonnaises de presse (MLP) en présence de José Ferreira, PDG de l’entreprise. MLP est une société agréée par l’Arcep de distribution de la presse. Elle assure la distribution groupée de la presse non-quotidienne et représente environ 80 % des titres de presse non quotidienne. La plateforme de Villabé, d’une superficie de 18 000 m², approvisionne plusieurs dépôts essentiellement situés dans la moitié nord de la France, dont Créteil, Le-Tremblay-en-France, Orléans, Versailles, Beauvais et Lille. Cet élément-clé de la logistique de MLP livre ainsi un bon aperçu du dynamisme du secteur. Visite et échanges avec l’ADEME à AngersLe 21 mai dernier une délégation de l’Arcep s’est déplacée à Angers pour rencontrer ses homologues de l’ADEME. La matinée fut consacrée à une réunion de travail avec les agents en charge du programme So.Num. Au cœur des discussions : les dernières actualités respectives (enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », mise à jour de l’étude ADEME-Arcep…) et les travaux en commun dans le cadre de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique. |

| La pépite

à partager |

Des « Cafés IA » pour apprendre et débattre de l’empreinte environnementale de l’IAL’IA consomme-t-elle et pollue-t-elle davantage que d’autres usages numériques ? Peut-elle vraiment être un outil au service de la transition écologique et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ? Quel est l’état de la régulation sur ce sujet ? Toutes ces questions animeront les prochains « Cafés IA » : un dispositif créé pour permettre l’organisation de débats et d’ateliers partout en France et favoriser une prise de conscience sur les enjeux de l’IA, et notamment son impact environnemental. Pour l’animation de ces « Cafés IA » dont il est le créateur, le Conseil national du numérique (CNNum) récemment renommé Conseil national de l’intelligence artificielle et du numérique (CIAN), a publié fin mai un module pédagogique dédié à l’impact environnemental de l’IA. Conçu avec le concours de neuf institutions dont l’Arcep, ce module, accessible à toutes et tous, fait l’état des connaissances actuelles sur l’empreinte environnementale de l’IA et livre quelques bonnes pratiques aux internautes. Une mission vient d’être confiée à Gilles Babinet, ancien président du CNNum : pérenniser les cafés IA avec l’objectif d’atteindre 2 millions de participants d’ici 2027. |

| Bruxelles,

l'Arcep et vous |

La mutualisation des infrastructures télécoms, levier d’efficacité des investissements et de réduction de l’empreinte environnementale ?La mutualisation des infrastructures réseaux entre opérateurs est un levier d’efficacité des investissements des opérateurs, notamment dans les zones moins denses. Mais peut-elle être aussi un levier pour réduire l’empreinte environnementale du secteur des télécommunications ? C’est ce que souligne un récent rapport du Berec (le groupe européen des régulateurs des télécoms) publié le 10 juin dernier et dont la rédaction a été co-pilotée par l’Arcep avec la participation des régulateurs tchèque, grec, italien, allemand, irlandais, espagnol, croate et chypriote. Il rappelle que le partage des infrastructures de réseaux peut réduire l’impact environnemental en diminuant la duplication des infrastructures, en économisant l’énergie et en réduisant la consommation de matériaux nécessaires à leur fabrication. Le groupe suggère à ce titre d’intégrer les objectifs environnementaux au mandat réglementaire des autorités de régulation, au même titre que les objectifs de concurrence.

Un nouveau moyen de dynamiser le partage d'infrastructuresEn France, la mutualisation s’est déjà imposée afin d’accélérer le déploiement de sites mobiles dans les zones les moins denses du territoire : en 2023, 47 % des supports des réseaux mobiles étaient partagés par au moins 2 opérateurs, et près de 60 % en zones rurales. Mais l’ajout de critères environnementaux pourrait offrir d’autres opportunités de partage, notamment dans les pays européens où la mutualisation d’infrastructures est moins courante et uniquement dynamisée par des accords volontaires entre opérateurs. Selon le rapport, l’élaboration en cours du Digital Networks Act (qui préfigure une révision complète du Code européen des communications électroniques) est l'occasion d’offrir aux régulateurs les compétences nécessaires pour encourager le partage des infrastructures et ses avantages environnementaux. |

| Ailleurs dans le monde |

Les solutions de connectivité internationale sous la loupe de Fratel Les représentants des régulateurs francophones présents à cette réunion du Fratel à Abidjan. Les représentants des régulateurs francophones présents à cette réunion du Fratel à Abidjan.

Forum d’échanges entre pays ayant la langue française en partage, Fratel (le réseau francophone de la régulation des télécommunications) a tenu son 22e séminaire annuel à Abidjan sur la connectivité internationale. Un sujet d’importance puisqu’une grande partie du trafic d’internet transite par des infrastructures transfrontalières, qu’il s’agisse de câbles sous-marins, de câbles terrestres ou de constellations en orbite basse. « De ces infrastructures dépend l’universalité de l’accès à Internet et la qualité des services numériques dont bénéficie chaque citoyen, a rappelé Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep et du réseau Fratel en 2025. Or, que ce soit la redondance des câbles sous-marins ou transfrontaliers, l’augmentation de leurs capacités, ou encore le développement de nouveaux centres de données et de points d’échange internationaux : toutes ces actions pour renforcer la résilience des réseaux nécessitent une bonne coopération entre pays. »

Des solutions pour désenclaver des pays et renforcer leur résilienceLes discussions entre les régulateurs, opérateurs et experts présents en Côte d’Ivoire ont notamment convergé sur les solutions disponibles pour désenclaver des pays dépourvus d’accès au littoral et un cadre réglementaire permettant de renforcer la résilience et la sécurité de câbles sous-marins réputés vulnérables. « Tous souhaitent la poursuite de ces échanges passionnants et essentiels, a analysé Laure de La Raudière. Par ailleurs, un autre sujet d’ampleur exigeant une coopération internationale sera débattu par les membres de Fratel en octobre au Luxembourg, à savoir la régulation des grandes plateformes et des nouveaux services d’IA, qui pose autant de questions de société (diffusion des fausses informations, addictions aux écrans, protection des mineurs vis-à-vis de contenus non appropriés, croissance de l’impact environnemental) que de questions économiques. » |

| L'Arcep raconte |

Une note de l’Arcep fait l’état des lieux inédit de la résilience des réseaux télécoms en FranceVulnérabilités des réseaux télécoms, risques présents et à venir, aménagements nécessaires pour prendre en compte ces évolutions… Avec la numérisation de la société, l’augmentation des risques climatiques et la concrétisation de la « fermeture du cuivre », assurer la continuité des réseaux en fibre optique ou leur retour rapide à la normale après une interruption devient un enjeu majeur. La résilience des réseaux télécoms est désormais un des sujets clés du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et un des neufs objectifs stratégiques de l’Arcep (dévoilés dans son plan « Ambition 2030 »). Pour cette raison, l’Autorité a produit une note de synthèse sur la résilience des réseaux télécom.

Les conséquences sur les réseaux des événements climatiques extrêmes Ciarán et ChidoCette thématique, identifiée dans le cadre de la démarche prospective « Réseaux du futur », a mobilisé toutes les directions concernées à l’Arcep, le Comité scientifique « Réseaux du futur » (qui réunit des experts indépendants), mais aussi la Direction générale des entreprises (DGE) et le Commissariat aux communications électroniques de défense (CCED), qui ont présenté, lors d’un webinaire organisé avec l’Arcep, les conséquences sur les réseaux des derniers événements climatiques extrêmes (Ciarán, Chido) et les enseignements qui ont pu être tirés des défaillances. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ont également partagé leur expertise sur la prévention des risques, la gestion de crise ou encore la coordination des parties prenantes. « L’objectif est de mettre en lumière la diversité et la complexité des problématiques à résoudre pour améliorer la résilience des réseaux de communications électroniques, résume David Epelbaum, chef de l’unité « Opérateurs et obligations légales » à l’Arcep et co-auteur de la note. Il s’agit notamment pour les parties prenantes de l’aménagement du territoire de faire face aux nombreux risques qui pèsent sur ces réseaux ». Dans sa note, l’Arcep les a classés en 3 grands types : - Les risques organisationnels, nés de la multiplication des opérateurs-réseaux depuis la fin du monopole d’état et le développement de la fibre optique ;

- Les risques technologiques, liés à la vulnérabilité de certaines infrastructures (comme les câbles sous-marins) ou induits par des évolutions technologiques (comme la programmation logicielle des réseaux) ;

- Et les risques naturels, que le changement climatique a renforcés au point de devenir l’enjeu central de la résilience de nos sociétés.

|

| L'agenda |

On vous donne rendez-vous4 juillet, locaux de l’Arcep Publication du rapport sur l’état d’internet en FranceL’Arcep organise une conférence afin de présenter la nouvelle édition de son rapport de l’état d’internet en France, composant l’une des trois parties du rapport d’activité de l’Autorité remis chaque année au Parlement. Elle y présente ses derniers travaux sur le fonctionnement du net comprenant des études de l’interconnexion des données (permettant de suivre les plus grands émetteurs de trafic), la régulation économique des grandes plateformes, l’écoconception des services numériques ou encore les effets de l’IA générative sur la neutralité du net. On y participe23 juin, Paris Cérémonie des « datacraft Awards »L’Arcep, représentée par un membre de son collège, participera à cette remise de prix qui réunit les spécialistes de la donnée et de l’intelligence artificielle. 1er juillet, Paris 10 ans de la Chaire « Gouvernance et régulation » de la fondation Paris DauphineLa Chaire « Gouvernance et régulation » est une plateforme d’échanges visant à améliorer les pratiques et les cadres de l’économie-politique de la régulation. Elle fête sa première décennie d’activité articulant travaux de recherche, programmes de formation et conférences où sont impliqués régulateurs, réseaux académiques, conseils en politiques publiques ou entreprises régulées. En tant que présidente du Club des régulateurs, Laure de La Raudière interviendra en clôture de cet évènement. 3 juillet, Paris Assises du très haut débit et des infrastructures du numériqueL’événement propose cette année une matinée de débats sur la résilience des infrastructures numériques. L’Arcep y sera représentée par Laure de La Raudière, sa présidente, et Zacharia Alahyane, membre du collège. 7-11 juillet, Genève Sommet mondial sur la société de l’information et « AI for Good »Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, et Xavier Merlin, membre du collège de l’Arcep, interviendront au sommet mondial sur la société de l’information, organisé conjointement par plusieurs organismes des Nations unies, dont l’Union internationale des télécommunications. L’objectif de ce sommet est de promouvoir des sociétés de l’information et de la connaissance centrées sur les personnes, inclusives et axées sur le développement. Laure de La Raudière participera en parallèle au sommet « AI for Good », également chapeauté par les Nations Unies.

On y a participé5-6 juin, Reykjavik (Islande) Réunion plénière du BerecLe groupe européen des régulateurs des télécoms s’est réuni formellement en Islande pour la 2e fois cette année dans sa formation plénière. Sarah Jacquier-Pelissier, membre du collège, a représenté l’Arcep. Il y a notamment approuvé le rapport co-piloté par l’Arcep sur la mutualisation des infrastructures de réseaux comme levier de réduction de l’empreinte environnementale des télécoms. 10 juin, Paris Lancement de « l’équipe de France du numérique »Ce nouveau réseau d’échanges de Numeum (syndicat représentant des entreprises du numérique) réunit associations et organisations professionnelles. Il a pour objectif de valoriser l’écosystème numérique français en France et à l’internationale. Partenaire de l’initiative, l’Arcep espère qu’elle fera de l’écoconception des services numériques un atout différenciant pour les acteurs français sur la scène internationale. Elle fait écho à une autre initiative de Numeum : Planet Tech Care, à laquelle participe aussi l’Arcep. 11-12 juin, Paris Visite de Viva Technology 2025Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, et Marie-Christine Servant, Akim Oural, Zaccharia Alayane, membres du collège de l’Arcep, ont visité le salon consacré à l’innovation technologique, accompagnés d’agents de l’Arcep. 18 juin, Wissous (Essonne) Visite de la plateforme industrielle courrier de WissousLe collège de l’Arcep s’est rendu à Wissous pour visiter la plateforme industrielle courrier (PIC) Paris-Sud de La Poste, en présence de Philippe Dorge, son directeur-général adjoint. Ces plateformes ont pour but d’industrialiser la distribution de courrier à l’aide de grandes machines de tri. On en compte un peu plus d’une vingtaine en France, réparties sur le territoire. Elles traitent en moyenne plus d’1 million de courriers par jour. |

|

|